首頁 > 資訊

本文長約 7,500 字

預計閱讀時間:18分鐘

作者/楊杰

編輯/叢玉華

炎熱的夏天,河邊多了許多胳膊和腿。 孩子在“很長的河”里游泳,老人在岸邊喊了幾聲,就用拖鞋刺傷了自己。

晚上,河邊是避暑的好地方。 有人吃火鍋,有人打麻將。 藤椅簡單地支撐在水中。 坐在上面的人,白皙的肚皮暴露無遺,雙腿浸在河水里。

午夜時分,人群漸漸散去,城市變得安靜,只有河水發出聲音。 它自西向東橫貫中國境內的一條軸線,走出世界屋脊,跨越險峻險灘,有連接湖泊河流的細支流。 然后從軸線向兩側模糊,讓6億人臨水而居。

6億人口與長江共存。 在麗江上游,東巴文化認為水是“自然神的血液”。 納西族青少年在成人禮上系紅腰帶。 其上繡的圖案寓意“頭枕玉龍雪山,腰系金沙江”。

長江流到赤水河,水就貴了。 這是長江上游唯一一條未建壩的自由支流。 中國能名副其實的頂級白酒大多產自這里。 白酒企業養活沿海人民,女工只需要7秒就能系上茅臺標志性的紅絲帶。

說到三峽,人與水就得想辦法相處。 每1000個中國人中就有1個來自三峽地區。 重慶云陽人移居上海崇明島。 有的帶走了家鄉的黃土,有的則帶來了家鄉的黃桷樹苗。 當移民去世時,他會將機票傳給孩子,告訴他們他從哪里來,要去哪里。

長江自古就與人們相伴。 北方居民即使不喝長江水、不吃長江魚,經過大氣的復雜運動,仍然受益于長江氣候。 對于很多中國人來說,這條河要么是他們的親生母親,要么是他們的奶媽。

麗江石鼓是長江第一灣。 長江從此改道由南向東北流入中原。

納西族楊樹高的故事,他的家位于“長江第一灣”上方100里處,每張嘴里都灌滿了水。

“長江本來是自北向南流淌,但在這里突然急轉彎,改道向東北沖入中原。” 楊樹高身穿麻布衣服,內搭羊皮背心。 他的臉色黝黑,就像古老掛毯上的人影,與背景難以區分。

順著他手指的方向,連綿起伏的青山就像是大地曲張的靜脈,山間充滿了河流。 由于這個彎道,長江成為中國的內陸河,不流出國門。

小時候,爺爺手捧一棵白楊樹,念誦《東巴經》。 每個納西族孩子都受到同樣的教育:“不要向河里吐口水,否則你會變成豬。” 洗衣服時一定要把河水舀出來,污水不能流入河里。

他們有70多種儀式,祭祀天地和自然。 他們相信人與自然是同父異母的兄弟,他們相信靈魂是不朽的。

“納西文化是人類的童年,但長江上游的文化卻常常被忽視。” 楊樹高研究納西文化多年,信仰東巴教,但女兒不再信仰。

下游經濟的繁榮奪走了很多關注,楊樹高感受到了文化的不平等。 “其實下游總是對上游充滿想象。”

近400年前,江蘇江陰人徐霞客歷時四年不遠萬里探詢河流源頭,厘清了金沙江、閩江、大渡河的水系。 他在游記中寫道“宮殿之美,堪堪王者”,這是對外人很少涉足的麗江古城的第一次贊譽。

徐霞客雕像依傍“長江第一灣”滾滾東流的水流,北望昆侖江源頭。 該中心是去年在江陰市徐氏家族的捐款下在麗江成立的。

河道如彈簧,兩端收緊。 湄潭縣隱藏在貴州遵義的一個茶園里。 抗戰時期,浙江大學西遷,一批知識精英聚集于此。 竺可楨邊放羊邊教學,老百姓貢獻自己的煤油燈。

這條河還承載著同濟的師生和故宮內陸的珍寶。 在四川宜賓東郊,一座名叫李莊的古鎮,保留著“大千川、李莊迎賓,一切所需由當地政府供應”的十六字電報。 在硝煙的推動下,“文化遷川”運動與人民的流放同步。 那是李莊人口和知識密度的頂峰。 傅斯年、陶孟和、梁思成……都說這個“地圖上找不到的地方”。 當時,接收國際郵件時,只需寫上“中國李莊”即可投遞。

這段歷史隱藏在戰爭的宏大敘事之外,但卷入其中的人們卻銘記著過去的友誼。 如今,李莊古鎮的開發和保護由同濟大學無償規劃和指導; 李莊中學每年迎來同濟大學研究生教學團隊; 李莊還于2016年建成了同濟醫院,醫療資源部分共享; 去年,同濟大學在建校110周年之際,在2000公里外的李莊舉辦了一場有110名參賽者的馬拉松比賽。 活動名稱為“追根李莊,初心奔跑”。

當時,李莊位于長江上游,同濟來自下游。 從下游到上游的外來人統稱為“峽江人”。

生活在上游的人們從來沒有想到有一天他們會成為“下游人”。

過了朝天門,重慶江邊的繁華景象褪去,一片寧靜。 水邊的石頭被沖得灰蒙蒙的,就像一條蜿蜒的花邊。 老房子、老宅已被淹沒在“花邊”之下。

世紀之交,第一批三峽移民落戶上海,徐繼波第一個下船定居崇明。 他在家鄉抱著一棵樹苗的照片被再次放大、放大,掛在重慶三峽移民紀念館的墻上。

先安置在侯家鎮橫河村,后并入陳橋鎮鰲山村。 2004年6月,由于土地被征用,他們一家由農民變成了市民,并被分成兩棟被拆遷的房屋。

因為他手里有房子,三峽地區的移民見到他都說他“發財了”。 起初,他當過農民,后來加入了一家機械加工廠。 該工廠是夕陽產業,倒閉了。 隨后,他成為一家保潔公司保潔隊的隊長,用濃重的重慶普通話勸阻人們亂扔煙頭。 他還成為區政協委員,自稱是唯一“騎電瓶車參加政協會議”的委員。

75歲的父親沒有和他一起搬走。 幾年后,思念兒子的老父親在電話里哭道:“我老了。” 父親說:“我只能當農民。”

搬遷前的三峽移民安置。

三峽移民紀念館的墻上還有更多的照片,那些哭泣的、沉思的、迎來新生命的……這座形狀像河邊巖石的紀念館位于重慶萬州。 三峽工程移民120萬余人中,來自萬州的移民1000余人26萬人。

在萬州,有許多以東部發達地區城市命名的街道,如上海大道、廈門大道等。 因洪水而重建的新城市得到了東部發達地區的資助。

紀念館里有一個展覽區,展示了這里的移民歷史。 春秋時期,巴族林郡部落帶領五姓西遷,從湖北省宜都縣到達重慶涪陵。 巴人進入四川后,繼續沿長江西遷。 到達今重慶后,又沿嘉陵江進軍川東腹地。 這是三峽地區最早有記載的大規模移民事件。

元、明、清時期,川鄂地區長期戰亂,人口枯竭,田地荒蕪。 明清兩代,兩次“湖廣、四川”移民運動展開,大批人口留在三峽地區。 他們的后代逐漸習慣了從水中尋找生命,現在永久地登陸了。

嘿! 哦——嗬!

天之下、地之上

一條大河正在流淌

天之下、地之上

一根繩子把河拴住了

天之下、地之上

一群追蹤者在歌唱

晨霧像一縷煙柱在河面上移動。 當它撞上青山的時候,就四散開來,一頭扎進了峽谷之中。 86歲的船長易德華清晨演唱了《錦江號子》。 他身后是位于云南北大門的昭通水電站和向家壩水電站,長江從這里流入四川。

易德華的肩膀和背上都有繩子的痕跡,不再筆直。 別說是人了,就連河邊的巖石都留下了磨損的痕跡。 他說:“造船者們正處在艱難之中,無論風雨無阻,他們都在河的源頭。”

晉江號子是人們在拉伸纖維時用來振奮精神的口號。 現在它被改編成歌曲來歌頌新時代。 舊有的造船師、船舶操作員、船長、舵手、茶官等頭銜也被船長、大副、輪機長所取代……

過去,除了河邊的這些“水上行者”,漁民的日常生計也是在水里、線上。 人生在水邊,一張網下來,一排兩百目,在水下綿延十米,宛如城墻。 當它被拉起來時,白色和灰色的小魚粘在網格上,就像掛在外面晾干的普通床單。

蓄水后,洄游魚類較少。 河里捕魚的生意也很古老。 在昭通綏江,新縣城分為A、B、C三個區。老鄰居見面,首先互相告訴對方自己住在哪個區。2012年,向家壩水電站建設時,六萬居民被迫撤退。

由于向家壩水電站建設,綏江縣城整體遷回原址。

搬遷啟動儀式當天,火紅的標語格外引人注目。 右邊是“高效率、快節奏、大搬遷、大發展”,左邊是“離開小家照顧大家,搬到國家新家”。

一座新城市就像當地的苦竹,幾乎一夜之間就從巖石縫里發芽了。 施工期間,流動人口激增,包括從事建筑工作、供應材料、經商等。 據說,宜賓一小女孩到綏江C區工地賣礦泉水,一個夏天就賺了8萬多元。

該縣農村信用社工作人員表示,該縣沒有金庫,要從外縣調撥資金,一般每月一次,金額在2000萬元以上。 新城之戰一打響,急需大量現金,每周都要調撥一次,一次就帶來一億。 在山里護送現金是很可怕的。

綏江僅用了2個月就完成了搬遷工作。 許多基礎設施尚未建成,但人們已經搬進了建筑物。 一個移民家庭想把一套家具搬到19樓。 當時電梯還沒有開通,搬家公司要了3萬元,足夠買一套新的了。

一位名叫柯長富的老人用四個輪子上的軸承制作了一輛手推平板車。 他把家里的東西裝成小包裹,運到浴霸,然后用手推車把包裹推到新城。 搬床、柜子時,都是把它們打成一塊一塊的木頭,編號,運到新家,然后一件一件地拼湊起來。 無論風雨無阻,他往返五六公里,花了一個多月才搬進新家。 祖墳、古樹均已搬遷。

向家壩水電站開始蓄水后的第五天,河水上漲,有著500多年歷史的綏江古城慢慢沉入河底。 上午10點,整個老縣城的五分之四已經被淹沒。 除了河面上一些斷掉的樹枝外,幾乎看不到老城區的輪廓。

那時,一位老婦人每天守在河邊,看著河里的水位一天天上漲,慢慢地淹沒了她以前的家。

自從搬進新城市以來,老年人迷路的情況時有發生。 街道還沒有來得及命名,建筑物的門牌號還和修建時一樣。 即使是年輕人有時也會發現自己走錯門或找不到家。

有的農民搬到縣城后,總是晚上五六點就去買菜,可以便宜幾毛錢。 他們在規劃的綠化帶上強行開辟小塊菜地,水位下降后,就趕到岸邊種植糧食。 他們祖先居住的河邊在政策上不再屬于他們,但他們血液中的水卻無法流失。

拆遷儀式前一天晚上,數千只沙雀在縣政府大樓前的屋頂和電線桿上嘰嘰喳喳地叫著。 有人想拍一些老城的照片,卻被飛翔的鳥兒包圍了。

第二天回去,沒有一只鳥丟失。 動物在適應和感知自然方面比人類要敏感得多。

船過了三峽,就到達了長江中游。 河流蜿蜒曲折,河面寬闊,滋潤著江漢平原。 河邊有股潮濕的味道,大魚捉小魚,弄得水面噼啪作響。

湘江、資水、元江、澧水自東向西依次分布。 沿途大小溪流接收后,均匯入洞庭湖。 古話說,兩湖相熟,天下便滿。

大家都覺得家鄉的小吃天下無雙,有的人即使出去一會,見識一下世面,也不愿放手。

重慶是碼頭文化,火鍋是碼頭美食。 我們沒有時間做精美的菜肴,只能一鍋煮。 喝了幾杯山城啤酒后,我抬起頭,隨意地指著河邊:“重慶,你想玩什么就玩什么,我給你綁起來!”

還有來自西南地區的烤魚。 將魚沿魚腹中間切成兩半,用筷子或條子打開,用鹽和辣椒粉腌制,然后就可以等待夜幕降臨了。 腳下河水浸濕,眼前是家鄉的一縷熱氣。

到了湖南,吃火鍋的不多。 街上湖南菜很多,川菜館很少,北方菜就更少了。

“在湖南,有一種鄙視吃辣的連鎖反應,越是山區,越是吃辣。” 一位當地人說道。 將生辣椒用炭火或煤火烤熟,剝去焦皮,用香油、醬油調味,或將生辣椒切成條,入油中煎,加鹽、豆豉調味。 總之,餐桌上少不了辣椒。

湖南夜市的人們。

在城市深處,有一家通宵營業的小餐館。 老板冷面熱心,廚藝一手好。 除了傳統的風味蝦外,還有價格低廉的風味蛇,香、辣、口感鮮美。

吃宵夜通常是復數,三五個朋友,吃完一頓辣,搖搖晃晃地回家。 “湖南人愛交朋友,網上社交的很多人都是湖南人。” 當地高新區一位負責人說道。

“微信之父”張小龍、快手創始人蘇華、陌陌創始人唐巖、映客創始人馮友勝、佳緣龔海燕、58同城姚勁波等都來自湖南。 近兩年,湖南人趁勢開始籌劃移動互聯網岳麓峰會。 他們特意把這次會議定在清明節期間,在大人物回鄉探親的時候舉行。

但詩集是很難用銀幕代替的。 岳麓書店里有一張古老的木桌,古籍室里陳列著3萬多冊明清時期的精品刻本和民國印刷本。 老建筑歪斜地矗立在鬧市中,灰色的墻壁,木質的窗戶。 據說這里是橘子洲觀看煙花的最佳地點。

站在岳陽樓上,洞庭湖倒映在云彩中。 以前,采砂船在河上不斷地行駛,在陽光的照射下,有一股淡淡的鐵銹味。 此前,這里是滕紫荊被廢黜的偏遠地區。 他治理洪水,筑堰筑堤,嘗辛辣食物。 如今,與時俱進的人們都期盼著能分一杯羹互聯網的甜湯。

朱自清在著名的《背影》中寫道:到了南京,朋友約我去游覽,住了一天。 第二天早上要過江到浦口,下午再上火車北上。

隨著長江順流而下,河面寬闊,水深,站在河兩岸土地上的人也越來越密。 20世紀60年代以前,要想過河,必須重復散文家所描述的場景。

當時中國的鐵路線還沒有那么密集。 有兩條大動脈,一是從天津到南京浦口的津浦線,二是從南京到上海的滬寧線。 河流切斷了進取之路,動脈因長江的阻滯而無法連通。 后來南京國民政府想出了一個辦法,把火車從鐵路跑到棧橋上,然后用輪渡把整個車廂運到對岸,每天大約經過8次。

現在,如果有人從上游順長江而下,要經過100多座橋梁。 他們慢慢地從頭頂掠過。 斜拉橋的纜索散發著幾何美感; 吊橋在河面上畫出一條拋物線; 拱橋插入山谷,彩虹躍出。

入夜,一臉剛毅的喬又變了臉,燈光增添了溫柔。 久坐辦公室的人喜歡到橋下散步,吹吹風。

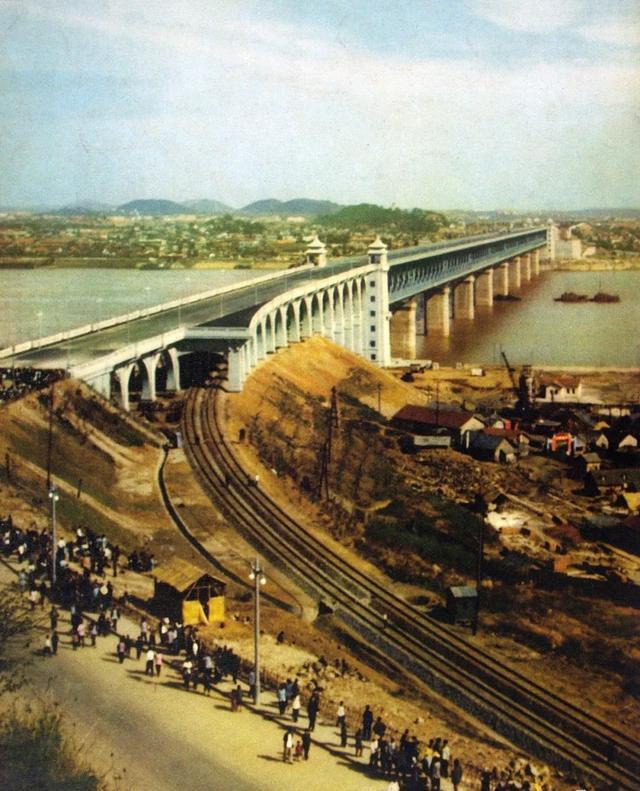

水離不開橋,橋離不開人,人離不開水。 長江上的這些橋梁,都是從南京長江大橋開始的。 它是中國設計建造的長江第一座雙層鐵路和公路大橋。 建于1968年,又稱“正氣橋”。

南京長江大橋正在封閉整修。

南京濱江花園距離大橋僅幾百米。 社區委員會四樓有一個微型博物館,展出的主題只有一個——橋下文化。

幾十年前,南京長江大橋的橋梁工人就居住在這里。 棚戶區改造后,老橋工們全部搬走了,那些日子的記憶還留在這間不算寬敞的房子里。

馮永祥是袖珍博物館的志愿者講解員。 “老人來這里主要是為了懷念,年輕人來這里主要是為了好奇。”

展廳窗戶上掛著橋梁圖紙、設計模型、橋梁工人的帽子、哨子和工具。 茶壺、保溫瓶、臉盆、時鐘、糧票和印有橋梁圖案的筆記本,組成了一個幾十年前的微型家。

還有更多與這座橋的照片。 這座標志性建筑長期以來一直是中國人拍照的“必去”地點。 人們的衣著、表情、動作都是時代的縮影。

一位志愿者表示,他向博物館捐贈藏品,記錄這座大橋的輝煌。 他想讓人們更多記住的是大橋建設者的精神,以及中國建設者面臨的困難。 正是這座橋,給南京留下了最深刻的城市記憶。

工程設計的難度不言而喻。 大橋每個橋墩底部面積達400多平方米,比一個籃球場還要大。 一年9月,洪水沖斷了北岸的錨,只剩下主錨的錨位。 5號墩在水中來回搖擺。 建設者回憶說,那是最關鍵的時刻。

在那個吃飯不多的年代,建橋的人是一群20歲出頭的橋梁工人,頭頂藍天,腳下波浪。

20世紀60年代,鐵道部橋梁工程局來南京燕子磯公社招工,馮永祥立即報名。 工人們的要求很簡單:年輕力壯、政治出身清白、相貌端莊。

橋梁施工分為四大工種:索工、鉚工、木工、混凝土工。 馮永祥是一名起重機安裝工。 他的功力不高,但是難度卻極大。 修建鐵路橋時,起重機操作員必須沿著鐵路行駛,并負責鏟除道碴。 夜間,氣溫零下五六攝氏度,工人們用手中的鏟子將道碴一一鏟走。 他們把道碴裝進車皮上的竹簍里,拖到其他地方再倒掉。 “鏟道碴的時候,我的衣服都被汗濕透了。 ,當我坐在火車上時,風吹來,我凍得瑟瑟發抖。”

鉚接也不容易。 鉚釘槍重19.8公斤。 有時你必須把它舉到頭上才能釘釘子。 釘一顆釘子需要半分鐘。 一方面,你的手臂難以承受。 另一方面,拉鉚槍振動較大,噪音較大。 許多鉚工后來耳朵都不好了。 。 我是一名焊工,下班后煙霧繚繞,晚上睡覺時眼睛都睜不開了。 我去醫院買了點藥,第二天就回來了。

8年時間,天然鴻溝終于變成通途。 通車當天,給人印象最深刻的是紅色、橫幅和車頭的大紅花。 第一輛駛過橋的花車上有一尊高大的毛主席雕像。 橋上、路上、甚至樹上都有人。 據說,當天有兩輛卡車裝載著被擠掉的鞋子。

為了檢驗橋梁質量和部隊戰備,南京軍區組織了80輛坦克和60余輛輪式車輛的編隊駛過大橋。

這座橋已成為工人階級的精神圖騰,橋上刻有毛主席語錄,雕刻著三面紅旗,橋邊建有工字堡。 橋上白玉蘭燈的造型是周恩來總理親自定下的,符合中國人的審美觀。

1966年,南京長江大橋外觀模型首次向公眾公布。 當時,選了兩名現役工人與模特一起游行。 馮永祥被選中。

他和另一位同事穿著軍裝,手持沖鋒槍,在橋梁模型的左右兩側一字排開。 卡車把他們從鼓樓送到一江門。 “我站在卡車上一動不動。” 馮永祥迎接人們的目光,“那一刻我感覺自己像個戰士”。

今天,馮永祥坐在一張舊椅子上,從包里拿出一本筆記本。 他是橋梁工人協會的主席。 書上有老橋工的聯系電話。 有人的名字被框起來,手寫的字條上寫著他死于某年。

1999年,馮永祥首次發起成立橋梁工人協會。 我已經三十多年沒有見到我最好的朋友了。 當我第一次見到對方時,我驚呆了。

80多歲的任發德是當時橋梁攝影組的組長。 他戴著德國產的哈夫林相機,拍攝了南京長江大橋的20萬至30萬張照片。 即使現在天氣晴朗,他仍然坐不住。

“我這輩子沒有做過什么大事,但能夠參與南京長江大橋的建設,我感到非常自豪。” 鋼筋工人袁建昌靠著工資攢下180元,買了一臺相機。 一有時間,他就去橋上拍照。 他已經掌握了幾個最好的射擊點。

塔橋上曾經有一家照相館。 大橋一通車,就更名為大橋照相館。 生意極其紅火,幾年之內就成為當時南京最大的照相館之一。

同樣以大橋命名的還有大橋酒店、大橋電影院、大橋煙花……連第一輛南京制造的自行車也被命名為大橋。

黃清橋的父母從湖南搬到了南京。 大哥生于秋,名黃秋橋。 二弟生于春,名黃春橋。 南京是個炎熱的地方,當時還沒有空調。 兄弟三人經常拿著席子到橋下乘涼,一直呆到晚上十一點、十二點。

大橋的大院里,有不少四五十歲的同名之人。 當時一家人生孩子,老大就叫長江,老二就叫大橋,有的干脆稱他們為墩子、鋼梁、鐵柱。

建橋第二年,馮永祥的兒子出生,取名馮飛橋。 “這座橋是我一生的亮點,”他說。

上海街道兩旁的梧桐樹的葉子還嫩綠的。 當車速加快的時候南京長江釣魚地點,就變成了兩道綠色的溪流,流淌著許多面孔、商店、高樓大廈。

黃浦江是長江的最后一條支流。 長江流經了那么多山峰、山谷、平原、丘陵和城市景觀,在上海崇明與大海交匯。

“上海是江南水鄉,不缺水,但缺好水。我們是長江最后一站,吃的是上游的洗腳水。”達到。” 上海市發展和改革委員會主任馬春雷開玩笑說,“十年前,區長最大的本事是拆房建新房,現在我是拆房建綠化。”

他表示,崇明未來的發展不是聽人的,而是聽鳥鳴的。 “但是島上的70萬居民呢?”

崇明島綠地、水域、灘涂眾多。 陽光明媚的時候,綠葉靜謐,街道干凈。 這或許要歸功于三峽移民徐繼波。

在崇明島的“下腹”,靠近河流的地方有一個包漁村。 舊稱“長江大隊”,全稱長江漁業大隊。 除了舉世聞名的外,上海還擁有出售其體力的漁民。

明朝的瓦利時期寫的“王縣紀事”,“王朝在海岸上長大,并獲得了水上人的本質,因此他們擅長釣魚。”

抬頭看天空,向下看水,但看不到海岸。 在附近的水域中,一月份有鰻魚幼蟲,三月和四月的劍式,五月和六月的鳳凰泡是鳳凰的,無論季節和釣魚時,幾乎都可以找到白蝦。 過去,漁民全年都可以在長江河口“捕獲金”。 。

隨著水庫的建設和揚茲河的新通道的規劃,長江河口的無釣魚區正在變得越來越大。 去年,中央委員會的第一文件提議“領導著在長江河流域的水生生物儲備中進行全面禁止捕魚的全面禁令。” 前“船上的人”接一個地上岸。

上海飲用水中有70%以上來自長江河,受益于1300萬人。 在整個世界歷史上,繁榮主要取決于水。 長江的生活總是與水密不可分。 人們依靠水進行灌溉,飲用水來消除口渴,在水中釣魚和運輸。 除了經濟利益之外,簡單地看河也提供了足夠的美學價值。 否則,古人在面對長江時如何喊道:“無限的掉落的樹木沙沙作響,而無盡的長江正在滾動。”

1983年8月7日,是一個普通的星期天晚上,習慣于下班回家的人們在電視上習慣上。 一部名為“關于楊氏河的談話”的紀錄片首次在CCTV上播出。 在那個時代,旅游業仍然是一種奢侈的消費,中國人民第一次從各種難以想象的角度看到了整個長江。

在此之前,他們和長江之間的故事只是他們知識的一小部分。

圖片由 China提供

原始文章發表在《中國青年日報》,2018年9月12日,第12頁

您是否曾經拍過長江橋的照片?

你有沒有在長江河上游?

歡迎留言,并告訴您的揚河河的故事。

由中國青年每天生產·中國青年在線

Yang Jie

畢業于福丹新聞部

非典型后90年代

冷情感專家

靈魂按摩師

中國倒數第二次精神貴族

評論者:鄭平

猜你喜歡

- 2024-03-08 如何自制鰱鳙酸臭餌料,酸臭味太淡會影響釣魚效果

- 2024-03-08 養魚池塘養魚池建設參考五個方面系統規范地介紹

- 2024-03-08 (釣魚技巧)氣溫驟降,這可是條大魚啊!

- 2024-03-08 韓國2016年度排名前三的四字成語是不是很眼熟?

- 2024-03-08 釣個40斤以內的魚是沒有任何問題的

- 2024-03-08 你以前的電腦桌面,或是3.5磁片中是否有這些小游戲?

- 2024-03-08 玩好三亞,基本上需要安排5天時間,必玩景點

- 2024-03-08 一個月和朋友一起去了趟三亞,看了不少彎路

- 2024-03-08 路亞漁具,你的腳多久沒進過泥巴了?