> 資訊

地理核心素養是最能體現地理價值的關鍵素養。 它包含豐富的內容,不僅涉及個人的知識、能力、方法、觀念、品德; 它還涵蓋通過培訓和實踐獲得的技能和能力。 學校是學生知識、才能、觀念形成的重要時期。 因此,注重培養學生地理核心素養的地理教學活動就顯得尤為重要。 地理核心素養的培養應分為由淺入深兩個步驟:地理素養培養和地理核心素養。 前者的目標是培養學生能夠從地理角度觀察事物并運用地理技能解決問題。 后者更注重學生適應未來社會生活和終身發展所必須具備的關鍵素質,是普通地理素養的本質和靈魂。

基于地理核心素養的內涵,地理核心素養體系的構建應重點關注三個方面:學生個體的全面發展和終身發展; 學生適應社會發展,掌握現代技術; 個人與社會環境的共同發展,最終實現個人的成功和社會環境的可持續發展。 由此可以建立4個一級指標及其各自的二級指標。

1.區域認知——地球學者眼中的獨特世界

區域是認識地球表面的基本單位,區域性是地理學的顯著特征之一。 區域內各要素相互聯系、相互影響,形成統一的整體,而不同區域的空間位置、外部形態、內部聯系和結構特征則表現出明顯的差異。

出于實踐和發展的需要,個人根據一定的指標和方法,將地球表面劃分為不同尺度、不同功能、不同類型的區域,以供認識。 通過分析區域的整體性和差異性,個體掌握地理要素的相互作用機制,探索區域之間的聯系,評價區域發展的條件和方法,促進區域發展。 因此,認識和理解區域、評價和規劃區域、促進區域交流和發展是學生未來參與社會生活、體現個體存在價值的基本認知需求。

對于區域認知的要求,個人需要滿足以下二級指標:①了解區域是地球表面的基本單位,能夠利用地圖等工具從空間角度分析區域狀況,總結規律。區域差異化。 ②知道區域不僅有差異性,而且有整體性,能夠用區域和聯系的視角來分析區域之間聯系的內容和方法。 ③了解區域正在發生變化和發展,能夠用動態的視角進行區域分析和評價。 ④具有地區和國家認同感和一定的全球視野。

2、綜合思維——理解人類頭腦中復雜的世界

綜合性是地理學學科的另一個特點。 自然地理學和人文地理學相互聯系、相互影響。 氣候、地形、土壤、植被、水文、城市、交通、人口、文化等的不同組合,構成了地球科學家頭腦中豐富多彩的世界。 因此,要求學生在面對具體地理問題的過程中,把握地理學科的整體性,運用綜合思維做出決策。 綜合思維的培養可以使學生更全面、客觀地認識和理解整個世界,從多個角度解決面臨的地理問題。

綜合思維是地理學的基本思維方式。 地理學研究對象復雜多變,自然、人文、社會因素相互關聯、相互影響。 不同地區的各種元素有不同的組合,地理事物也在不斷變化。 因此,地理學在培養綜合思維的過程中,不僅研究地球表面各種要素的統一,而且還考慮各種要素之間的變化和發展。

綜合思維的次要指標可概括為:①認識地理學科的綜合性,知道地理問題的發生是各種因素相互作用、相互影響的結果; 同時,我們還必須了解地理環境的整體性,局部因素或局部的變化可以導致其他要素或整體的變化。 ②能夠從時間和空間的綜合角度分析地理事物的不斷形成、發展和演化。 ③能夠從地方綜合角度分析自然、人文、社會因素對地區地理特征的影響,并作出簡要的地方說明。

3.地理學實踐-----地球科學家腳下的真實世界

地理實踐是地理核心素養的重要組成部分。 新課程標準明確提出課堂要有豐富的實踐內容。 地理實踐可以讓學生體驗現實世界,體會地理的魅力,從而激發他們的學習熱情和求知欲。 課堂上的教具制作、問題討論、地圖繪制、地理實驗,以及課堂外的地理觀察、地理調查,都是地理實踐。 由于考試受場地因素限制,地理實踐能力無法通過現場練習來檢驗,一般以情景模擬的形式進行。

地理實踐不僅是傳統意義上課堂外的地理觀察、地理調查,還包括課堂上的教具制作、問題討論、地圖繪制、地理實驗等。 它是學生實踐能力的綜合體現。 學生具有地理實踐能力,有利于應用地理知識和方法,鍛煉環境適應能力,培養發現問題和解決問題的能力,樹立自信、責任感、團結合作等品質。

在培養地理實踐能力的過程中,需要達到以下二級指標:①在野外環境中,能夠熟練使用各種地理工具(地圖、指南針、GPS等)確定方位并描述當地情況。環境特征(氣候、地形、地貌、水文、土壤植被等)。 ②能夠利用地理知識保護自己,避免自然災害。 ③ 能夠獨立設計地理實驗方案,完成實驗觀察、數據記錄,并對地理問題進行總結、演繹和解釋。 ④在社會生活中,能夠關注社會現象及其變化,并分析其原因。 具有合作溝通精神和社會責任感。

4、人地觀——地球學者心目中的和諧世界

人地觀念是地理課程的核心價值。 旨在培養學生正確的自然觀、資源觀、環境觀、人口觀、發展觀,樹立人與自然和諧共處的理念。 在正確的人地觀指導下,引導學生成為對環境和未來有強烈責任感的現代公民。

人與土地的關系,即人類活動與地理環境的關系,是地理教育的核心視角。 人地觀直接反映了人類對地理環境的觀念和取向。 在分析和解決各種地理問題時,正確的人地觀是解決地理問題的有效途徑,從而實現人與自然的和諧共處。

人地觀念的培育需要達到以下次要指標:①能夠正確認識自然,認識自然環境是人類生存和發展的基礎。 ②能夠理解人類活動如何影響自然環境,懂得人類在利用和改造自然的過程中必須尊重自然規律。 ③能夠了解人類對人地關系認識逐步加深的過程,理解人地協調發展的重要性,有一定的可持續發展理念。

在實際教學中,人與地的概念應貫穿于每一堂地理課。 引導學生樹立正確的人地觀,培養學生良好的行為習慣,讓他們在與自然相處時學會寬容、珍惜。

【案例分析】

紐芬蘭漁業,一個世界超級漁業的消失

(區域認知:四大漁業)加拿大紐芬蘭漁業曾是世界四大漁業之一。 其產量在歷史上極其豐富,甚至“供應歐洲”。

(綜合思考:四大漁場形成的條件)這四大漁場大多是由冷暖流交匯或上升補償流形成的。 豐富的餌料吸引魚。 漁業資源主要集中在沿海大陸架水域,這里陽光集中,生物光合作用旺盛,河流入海也帶來豐富的營養物質紐芬蘭漁場,浮游生物繁衍生息。

紐芬蘭漁場的消失

紐芬蘭漁業位置圖

(綜合思考:紐芬蘭漁場形成的條件)紐芬蘭漁場周圍是一片綿延的大陸架,水深不足百米。 從北極圈南下的冷洋流沿海岸進入圣勞倫斯灣,在紐芬蘭附近與墨西哥灣暖流相遇。 冷暖洋流的溫差造成表層海水和深層海水的交換,海底的營養物質翻起來,浮游生物非常豐富。 從這里流入大海的圣勞倫斯河也從陸地上帶來了更多的養分,吸引了大量的海洋生物到這片海域覓食、產卵和繁殖。

(人地觀念)20世紀中葉之前,紐芬蘭漁場堅持以漁民家庭為主體,以小船為主要作業的傳統捕撈方式。 捕撈量適中,刻意避開鱈魚的產卵繁殖季節,保證了魚類的繁殖和生態平衡。 因此,盡管有數百年的捕撈歷史,漁業資源仍然非常豐富。 然而,從 20 世紀 90 年代開始,紐芬蘭漁業的魚類資源消失了。 延續了500年的紐芬蘭漁業徹底破產。 其他幾個主要漁業也面臨著各種危機。

自20世紀50年代和1960年代以來,大型機械化拖網漁船成群結隊地駛入紐芬蘭灣。 該漁船配備了現代技術,可以快速冷凍新鮮魚以保持新鮮。 先進的速凍技術讓歐洲人能夠享用到來自遙遠紐芬蘭的新鮮鱈魚。 這些“一站式”漁船日夜捕魚,一小時的漁獲量比傳統小漁船幾個月的捕撈量還要多。 巨大的漁網席卷著海底。 不僅魚類面臨危險,海底生態也被徹底破壞。

果然,全盛時期不到十年,漁業產量就從巔峰開始下滑。 到 1975 年,海上產量下降了 60%。 盡管近海捕撈出現疲軟跡象,但在外國漁船的帶動下,深海捕撈卻猛增。 1977年,加拿大政府宣布了200英里經濟保護區條例。 為了提高與外國漁業公司的競爭力,加拿大政府大力發展本國的現代漁業。 他們不僅使用大型拖網漁船,還為自己的船隊配備了更現代化的破冰船以及高科技電子和聲納技術,讓剩下的鱈魚無處可逃。

20 世紀 80 年代,雖然漁獲量仍然很高,但紐芬蘭鱈魚危機開始加深。 1987年,加拿大漁業部長自豪地宣布紐芬蘭近海鱈魚捕獲量已達110萬噸,創下紀錄。 但第二年,紐芬蘭漁業的鱈魚生物量跌至歷史新低,大海疲憊地呻吟,急需休養生息。

在無休止的爭論、威脅性的抗議以及巨大的社會和就業壓力中,加拿大漁業部采取了溫和的做法,在幾年內逐步減少捕撈配額,希望能抓住機會。 這種象征性的打撈無法拯救它,鱈魚的生物量在無情和貪婪的捕撈下繼續迅速下降。 兩年后,該地區的鱈魚數量還不到20年前的百分之一。 漁民們驚恐地發現,世界著名的紐芬蘭漁場幾乎沒有魚可捕了!

1992年,面臨絕境,加拿大政府被迫發布紐芬蘭漁業禁漁令。 經營了近500年的紐芬蘭第一大產業漁業瞬間破產,近4萬名漁民失業。 政府被迫支付40億加元解決紐芬蘭失業漁民的生計和再就業問題。 無數年輕人仍然被迫背井離鄉。 紐芬蘭島大量人口流失,不少家庭支離破碎,島上不少村鎮萎縮甚至萎縮。 整體廢棄。

挪威鱈魚的故事

正如紐芬蘭陷入危機一樣,挪威的鱈魚也陷入了危機。 (地域認知,綜合思考)挪威北部的巴倫支海位于北極圈內。 北流的溫暖墨西哥灣洋流給巴倫支海帶來了獨特的海洋氣候和海水環境,使其成為鱈魚的天堂。

(人與土地的概念)與紐芬蘭相似,鱈魚捕撈也是挪威北部的經濟命脈。 有著數千年的漁業歷史,有800多個漁村,數以萬計的漁民。 1989年10月,挪威海洋生物學研究人員向政府報告了令人震驚的消息:巴倫支海的鱈魚生物量已降至一個世紀以來未見的水平。 鱈魚不僅數量不足,而且頭大身小。 這意味著魚處于不健康的饑餓狀態。 壞消息很快引起了恐慌。

為了保護鱈魚資源,挪威政府立即實施嚴格的配額管理。 面對憤怒的抗議、攻擊和謾罵,挪威政府在執政黨的短期政治利益和國家的長遠利益之間選擇了后者。 管理部門頂住巨大壓力,嚴格限制鱈魚捕撈,于1990年1月通過了巴倫支海漁場長期休漁。 為此,政府設立了一項緊急基金來支持失業漁民,指導船隊到其他水域捕魚,并鼓勵漁業社區創造其他就業機會。 幸運的是,經過三年的痛苦等待,漁民終于欣喜地看到大量鱈魚種群回歸,鱈魚生物量甚至超過了25年前。

人類的反思

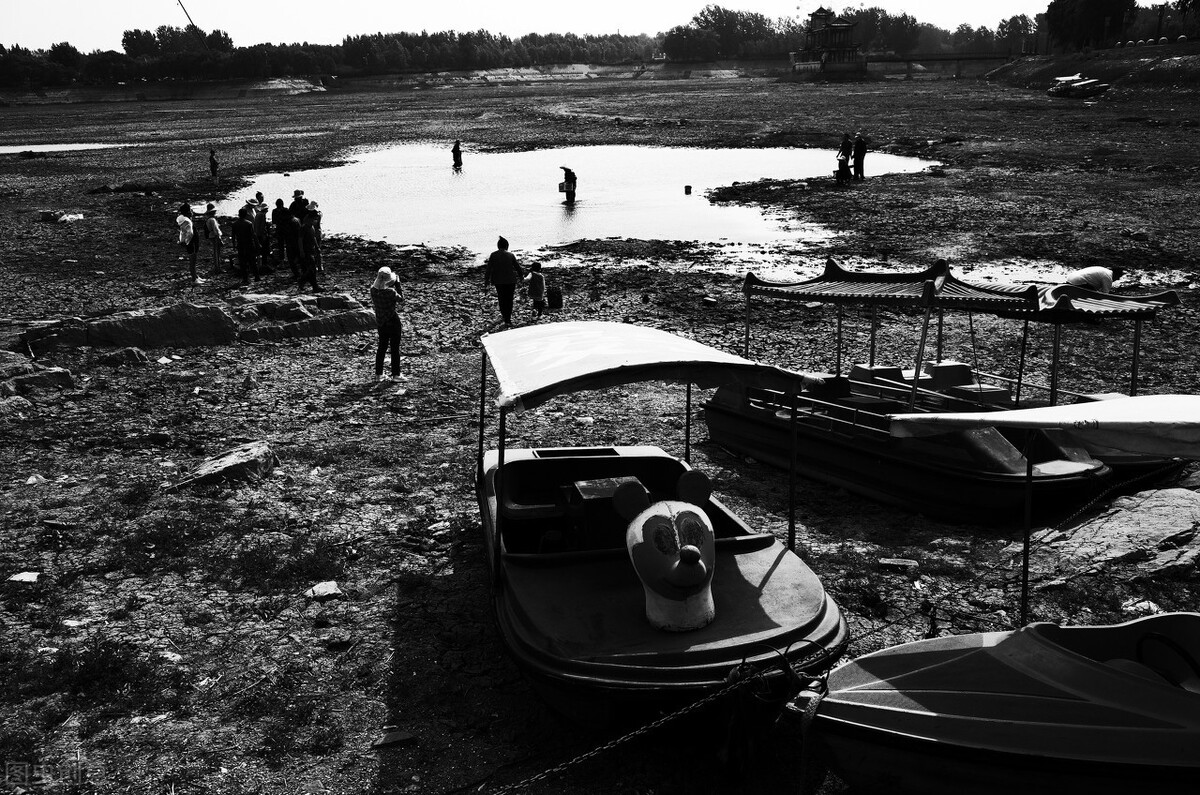

(人與土地的概念)紐芬蘭漁業的悲劇是地球海洋生態的災難。 但在過度捕撈成為全球性漁業問題的今天,類似的故事仍在地球上許多海域上演。 就中國而言,短視、急功近利的發展模式,以及對資源的無序、過度掠奪,造成了我國四大沿海漁場——渤海灣、舟山、北部灣、南海中國海沿海漁場名存實亡。 如果沒有人工養殖等措施,這些曾經繁榮的漁業就只不過是藍色沙漠。

(人地觀念,綜合思考)為了拯救這個藍色寶藏,人類必須付出更多的努力——在一些國家,破壞海底生態的拖網漁船的比例已經減少。 作為對歷史錯誤的補救,一些用廢棄漁船建造的人工魚礁被沉入海底。 一些國家甚至更有創意地將廢棄的火車和飛機投入海中。 這開始了扭轉海洋荒漠化的第一步。 第一步——低等藻類和浮游動物可以安家。 有了餌料和棲息地,就能吸引魚蝦到這里進食、定居。

人工魚礁可以恢復海洋生態。 它們使洋流形成上升流,將海底營養物質帶到海水中上層,促進餌料生物的繁殖,吸引魚類聚集。 人工魚礁可以用混凝土構件、石頭等建造,舊車船也可以“廢物再生”。

(人地觀念,綜合思考)目前,各國普遍采用的捕撈配額管理雖然有一定效果,但權威部門研究認為,這種方式并不能從根本上解決過度捕撈問題——即使遠洋捕撈各國的魚類船隊規模已削減一半,野生海洋漁業資源仍無法承受人類巨大的消費需求。

(人地觀念,綜合思考)一些法律法規也有助于漁業資源的維護和恢復。 例如,在特定季節只允許捕獲特定類型的魚。 漁網的目數有嚴格的規定。 捕獲的幼魚必須被釋放。 每艘船的捕獲物必須被釋放。 魚的總量有嚴格的限制。 此外,還可以延長休漁期,讓魚類種群有更長的休息和恢復時間,并在適當的地點和時間,以“捕魚”代替“捕魚”——成群的魚苗自由地釋放到海里,加快捕撈進程。 魚類種群繁殖和恢復的速度有多快。

(人地觀念,綜合思考)更具體、更長期的工作是改變人類對魚類的觀念和消費方式。 例如,向消費者發放魚類購買消費指南,將市場上銷售的魚類分為“建議購買”、“謹慎食用”、“不建議購買”和“拒絕食用”幾類。 這樣,每個人都可以在日常生活中直接參與拯救海洋魚類。 此類公益活動在歐洲、美國、加拿大等一些國家已經開展。

(來源:《中國國家地理》2012年第08期)

跟老趙學地理

回顧過去的亮點

(歡迎轉發文章給您的朋友)

世界地理評論系列(待續)

中國地理評論系列(待續)

時事地理系列(持續更新)

必修系列教材(持續更新)

猜你喜歡

- 2024-02-09 紐芬蘭漁場 西歐近代的歷史有模糊的印象——元宵節投資

- 2024-02-09 紐芬蘭漁場 (知識點)漁場的四大寒流交匯形成原因及對策

- 2024-02-09 紐芬蘭漁場,一座世界超級漁場的消失文章選編

- 2024-01-28 世界四大著名漁場——北海道漁場、紐芬蘭漁場與紐芬蘭寒流交匯

- 2024-01-25 紐芬蘭漁場 世界第一漁港禁漁期,依然沒有恢復元氣呢?

- 2024-01-25 (外匯課堂)紐芬蘭漁場的發現與思考和見解!

- 2024-01-25 紐芬蘭漁場 世界四大漁場的成因及分布位置,你了解多少?

- 2023-12-10 四大漁場 2017年高考地理必考知識點:紐芬蘭漁場