> 資訊

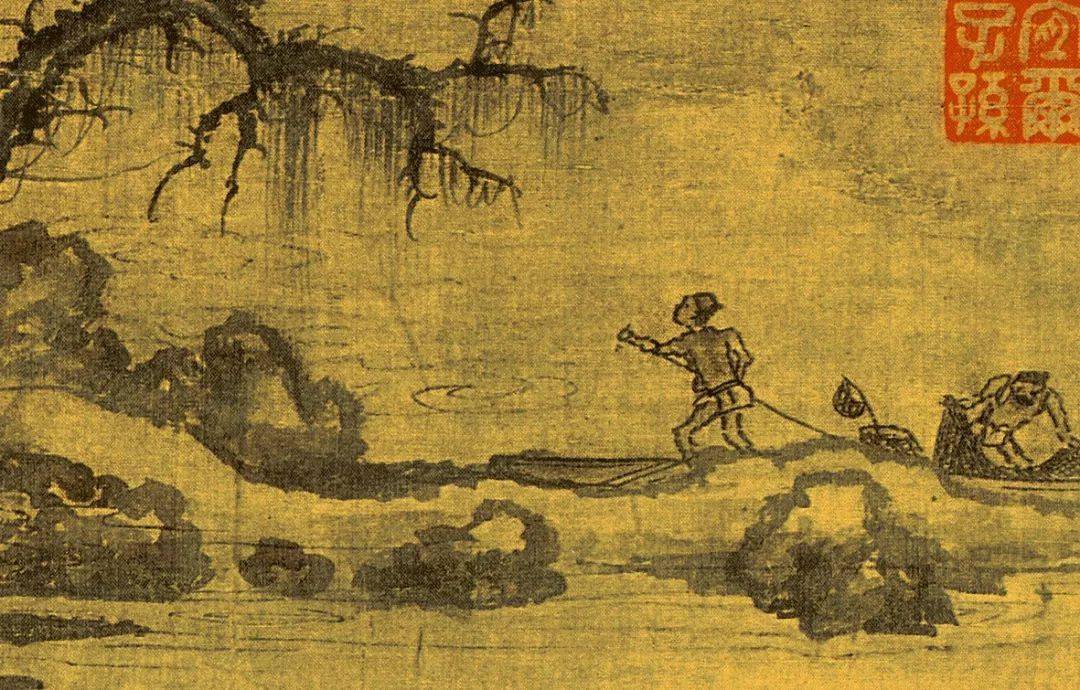

7月13日下午,一艘水泥漁船靠在五一碼頭岸邊,隨著北江水的搖曳。 76歲的陸煥新坐在船上,悠閑地環顧四周。 手中的梭子不停地來回移動,漁網漸漸成型。

7月13日,陸煥新正在悠閑地編織漁網,即使不看也沒有任何錯誤。

十歲前會織漁網

白廟漁村依山而建,面朝北江。 街道依河而成,以觀山水、嘗鮮魚而聞名。 河對岸的五一碼頭停泊著幾艘游輪。 距離岸邊最近的一艘,是陸煥信的起居船。 一座7米長的橋連接著岸和船。 船上的幾張木凳,放置在通往陸煥心房間的過道上。 船的周圍隨處可見漁網、蝦籠等漁具。 陸煥新坐在長凳上,編織著漁網。

7月13日,陸歡用雙手親手編織了一張漁網。

織網捕魚是丹家賴以生存的基本技能。 陸煥新已經記不清自己是什么時候學會織漁網的了。 他只記得自己十歲之前就懂得了織漁網。 他一邊釣魚,一邊向父母學習如何織漁網。 距今已有近70年的歷史。

7月13日,陸煥新織網的主要工具是梭子、網和線。

編織漁網的主要工具是梭子和編織板。 梭子呈長條狀,用于纏繞線。 它們由竹子或塑料制成。 用大梭織大眼網,用小梭織小眼網。 它的質量直接影響織網的速度和質量。 編織板俗稱棋盤,通常是用竹片切割而成,形狀像一把小尺子。 它的大小決定了網格的大小。 編織漁網所用的線是尼龍線,可粗可細,常見的是綠色透明的。 織一張好的漁網并不容易。 織一張好的漁網可能需要幾個月的時間,制作一張好的漁網也可能需要兩三個月的時間。

陸煥新習得織網技藝全靠先輩的言傳身教,技藝是口耳相傳的。 還需要理解和長期練習才能掌握。

手工編織網從選材到加工都需要經驗。 網梭和線在76歲的陸歡手中靈活地交織在一起。 隨著線的穿入和拉動,漁網逐漸成形。 嫻熟的技術看起來更像是隨著時間的推移而形成的肌肉記憶。

7月13日,杉木制成的浮標可以減緩漁網在水中下沉的速度,讓漁網更好地伸展。

隨著網目數和圈數的增加,需要在編織的中段增加杉木制成的浮標,這樣可以減緩漁網在水中的下沉速度,讓其更好地伸展。 繼續編織足夠多的圈后,在漁網的末端附上鉛錘,一張漁網就完成了。

7月13日,鉛墜可以使漁網邊緣快速下沉。

不喜歡上岸的丹家人

7月13日,陸煥新走出船去兒子的船上吃飯。

“我去過番禺、順德、東莞石龍,釣魚、閑逛。” 說起船上釣魚的年輕人,陸煥新微笑著望著遠方。

20世紀80、90年代,陸煥新到處釣魚,一家五口都睡在一條3米長的船上。 直到2003年,在政府補貼下,一艘約70平方米的水泥船被用作永久居住地。 里面住了幾十年的小船閑置著,停靠在水泥船旁邊。

孩子們成家立業,都在岸邊有了固定的住所。

“我不習慣,我會頭暈。” 這是陸煥新嘗試帶著孩子上岸生活時最大的感觸。

陸煥新記得,從他的曾祖父開始,他家祖祖輩輩都以捕魚為生,他猜測他父親這一代以上也都是以捕魚為生。 他本人從出生起就生活在船上,早已習慣了船上的漂浮環境。

一個喜歡看抖音的老漁夫

7月13日,陸煥新用手機觀看了外省群眾撒網的視頻。

丹家臨水長大,大半輩子都在水上漂流的陸煥新,陪伴著白苗從一個小漁村走向了人口繁盛,見證了氮肥廠探索氮肥廠的繁榮歲月。清遠經歷。 一場山洪爆發后,飛來寺被毀。

隨著年齡的增長,陸煥新不再撒網捕魚,除了平日里編織、修補漁網。 他還學會了使用智能手機,經常在抖音等短視頻平臺上觀看別人撒網捕魚的視頻。 他還稱贊在其他地方撒網的方法很實用,不會弄濕衣服。

陸煥新手中的梭線,交織著大大小小上百張網,陪伴他走過了半百多年。 隨著移民和年輕人的遷入,目前白廟的常住人口已大幅減少。 會織網捕魚的人大多是年紀較大的村民尼龍漁網,經濟主要靠旅游業拉動。 機制網正在逐步取代手工網。 至于這門手藝會不會消失,陸煥新認為,只有丹家做的漁網才有用。 他們永遠都會使用手工制作的漁網,機器制作的漁網無法相比。

采寫/攝影:李思靜

- 上一篇: 2018年養泥鰍能賺錢嗎?養殖成本及利潤怎么樣

- 下一篇: 鰻魚和黃鱔有什么區別?鰻魚與黃鱔品種不同

猜你喜歡

- 2023-11-03 尼龍漁網 中國所產聚酰胺類纖維回彈性好