> 海釣

我們眼睛的結構非常精致,就像相機一樣工作。 瞳孔相當于光圈,晶狀體相當于鏡頭,視網膜相當于傳統相機中的感光膠片或數碼相機中的電荷耦合器。 除了控制瞳孔的大小和晶狀體的聚焦之外,眼睛的肌肉還可以移動眼球來看到我們最關心的事物。 如果沒有上述任何一個“部分”,眼睛就無法正常運作。

眼睛精致的結構讓相信“神創論”的人相信眼睛是由“造物主”設計和制造的。 很難相信眼睛中有這么多“部件”可以獨立進化,然后組裝在一起。 相信“進化論”的人認為,眼睛和我們身體的其他結構一樣,也是生物進化的產物。 從最簡單的只能感知光線的感光細胞,到能辨別光線方向的眼斑,再到能形成圖像的眼睛,這中間經歷了很多步驟。 每一個步驟都賦予生物體生存優勢,使它們能夠存在和發展,最終形成像人眼一樣高度復雜的視覺結構。

進化論者反對神創論者的一個強有力的證據是,我們的眼睛雖然構造精美,但卻是不完美的。 具體來說,我們眼睛里的視網膜是“背靠背”的。 這種“貼住”視網膜的方法帶來了一系列的缺點。 如果眼睛是由某個聰明的“設計師”構思出來的,那么“他”“不應該”犯這樣的“錯誤”。 為了理解這一點,我們需要了解一點視網膜的構造和工作原理。

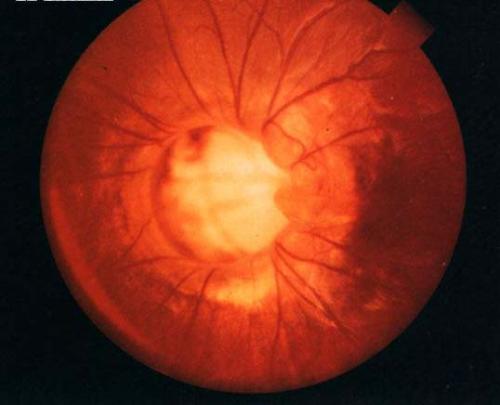

圖1-人眼的視網膜

人眼的視網膜大致可分為三層,即感光層、雙極細胞層和神經節細胞層(圖1)。 感光層中的感光細胞負責將視覺信號(光信號)轉換為電信號(視桿細胞負責弱光下的視覺,視錐細胞負責強光下的高分辨率成像能力和色覺)。 雙極細胞分析處理這些信號,并對它們進行分類。 有些信號僅傳輸形狀,有些信號僅傳輸陰影,有些信號僅傳輸顏色,等等。 神經節細胞將這些分類信號傳輸到大腦,在那里它們被合成為統一的圖像。 除了上述細胞外,人類視網膜還含有其他細胞,如雙極細胞層具有橫向連接的水平細胞、神經節細胞層具有橫向連接的無長突細胞等。

了解了視網膜中這三層細胞的功能,我們應該“推斷”它們在眼球內的方向。 由于感光細胞直接接收光信號,自然應該面向光線的方向,即瞳孔的方向。 由于神經節細胞負責將雙極細胞處理的神經信號傳輸到大腦,因此它們自然應該背對瞳孔并朝向大腦。 但實際情況恰恰相反。 神經節細胞層面向光線方向,感光細胞層面向光線方向。

這樣,從瞳孔射入的光線經過晶狀體聚焦后,首先穿過神經節細胞層、雙極細胞層、感光細胞含有細胞核的部分,最后到達感光細胞的部分。真正感知光的感光細胞。 這些“擋”在感光結構前面的細胞會反射和折射光線,使感光細胞形成的圖像變得模糊,就像在相機膠卷前面擋住半透明膠片一樣。

由于向大腦發送視覺信號的神經節細胞是沿著光的方向定向的,因此它們發出的神經纖維必須會聚成一束,穿過整個視網膜。 感光細胞不能存在于這個地方,從而在我們的眼睛中形成一個“盲點”(圖中未顯示)。

由于“反貼”的視網膜與眼球壁之間只有細胞接觸,因此更容易脫落。 當頭部受到重擊,或者隨著年齡的增長眼球變形時,很容易引起視網膜脫離,影響視力。 如果視網膜“正向附著”,神經纖維就會“拉動”它。

不僅如此,為了給神經節細胞層和雙極細胞層的細胞提供營養和氧氣,視網膜表面還存在著一個血管網絡。 這些血管不僅吸收、阻擋光線,如果破裂,溢出的血液會直接堵塞光路,嚴重影響視力,臨床上稱為“眼底出血”。

不僅是人眼,所有脊椎動物(包括魚類、兩棲動物、爬行動物、鳥類和哺乳動物)眼睛中的視網膜都是“反貼”的。 七鰓鰻是比脊椎動物更原始的脊索動物,它們的眼睛已經具有“反向附著”的視網膜,并且已經有了晶狀體和動眼肌。 它的視網膜也已經有三層細胞。 這表明,人類的眼睛結構是在大約5億年前的“寒武紀生命大爆發”期間形成的。 既然視網膜的“反貼”有這么多缺點,自然選擇為什么不去“糾正”它,“對齊”視網膜呢? 進化的過程真的很“愚蠢”嗎?

自然界中是否存在具有“正向附著”視網膜的眼睛? 有。 那是章魚的眼睛。 章魚感光細胞的實際感光部分面向光線的方向,而細胞體及其發出的神經纖維則位于感光部分的后面(圖2)。 章魚不存在神經細胞遮擋光線和視網膜脫離的問題,也沒有盲點。 既然如此,我們為什么不能像章魚一樣進化出眼睛呢?

圖 2 - 章魚眼睛的視網膜

事實上,只要我們仔細分析成像條件以及感光細胞正常發揮功能所需的條件,我們就可以發現,進化過程其實是非常“聰明”的。 我們的眼睛實際上并不比章魚的眼睛差。

我們先來說說成像條件。 要形成清晰的圖像,必須滿足一個條件,即感光結構必須靠近遮光結構,使得光線只能來自一個方向。 這對于相機來說不是問題,因為相機機身是不透明的,光線只能通過鏡頭進入。 然而,生物體的細胞和組織是半透明的。 如果沒有遮光結構,就無法辨別光線的方向,無法成像。 因此章魚的血液,即使是最簡單的眼斑也由兩個細胞組成:一個感光細胞和一個色素細胞。 色素細胞中的黑色素可以阻擋光線。 在人眼中,視網膜直接“附著”著一層色素細胞(見圖1)。 這層細胞充當“暗箱”。

感光細胞和色素細胞必須靠近。 如果其中有其他非色素細胞,遮光效果就不好。 中間的那些細胞不僅允許光線從其他方向“滑入”,它們本身也反射和折射光線。 因此,人眼視網膜的“反向粘附”實際上是使感光細胞和色素細胞“緊密接觸”,中間沒有間隙。 這是清晰成像所必需的。 如果我們把視網膜“側面朝上”,感光細胞和色素細胞之間就會有多層其他細胞(包括雙極細胞、神經節細胞,甚至感光細胞自身的細胞體)。 這些結構會反射光線并對圖像質量產生不利影響。

章魚采取了不同的方法。 除了感光結構后面的色素細胞外,感光細胞本身也在感光結構后面形成許多色素顆粒,起到阻擋光線的作用(圖2)。 這相當于在同一個單元中同時具有感光結構和遮光結構,并且它們彼此靠近。 即使是低等動物沙蠶(一種海洋環節動物)也采用了這種方法。 色素細胞和感光細胞中的色素顆粒在感光結構旁邊排列成圓圈。

現在我們來談談感光細胞的工作條件。 在討論感光細胞的方向時,我們不僅要考慮光學效應,還必須考慮這些細胞的能量供應。 感光細胞耗能高,必須有充足的血液供應。 尤其是當大量感光細胞聚集在一起執行類似人眼、章魚眼睛的功能時,就需要專門的血液供應系統。 這些血管必須足夠密集并且非常靠近感光細胞。 但血管及其內部的血液對于成像來說是一場災難。 人體血液中的血紅素對光有較強的吸收作用,吸收峰在540納米左右。 如果這些血管位于感光細胞旁邊或后面(更不用說前面了,就是朝著光線的方向),就會因為血紅素的干擾而嚴重影響成像。 因此,在人的眼球中,感光細胞的血液供應主要不是來自于視網膜表面稀疏的血管網(鄰近神經節細胞發出的神經纖維),而是來自于視網膜后面密集的血液供應。 “脈絡膜”中的色素細胞層。 血管網絡(見圖1)。

章魚的眼睛也使用了同樣的“策略”。 雖然章魚的血液不含血紅素,但由于含有銅的血藍蛋白而呈現藍色,這也會干擾成像。 在章魚的視網膜中,感光細胞之間、色素顆粒后面有一個血管網絡。 換句話說,在章魚的眼睛中,血管和感光結構也被色素層隔開(圖2)。

因此,人眼和章魚眼睛都采用“感光結構-色素層-血管網絡”的結構。 他們彼此很接近。 這不僅對清晰成像最有利,而且可以最大限度地滿足感光細胞的能量需求,同時避免血液對成像的干擾。 雖然章魚眼的視網膜是“前貼式”,而人眼的視網膜是“反貼式”,但它們在“感光結構-色素層-血管網”的排列上完全一致(對比圖1和圖 2)。 所以,視網膜在人眼中的“反貼”其實是有“正當理由”的。

話雖如此,那么如何應對人眼中那些阻擋感光細胞的細胞層的干擾呢? 這里的進化過程也顯示了它的“聰明”,并采取了一些有效的措施。 其中最有效的是黃斑的形成。

黃斑是視網膜上的一個特殊區域。 當我們凝視某一點時,它的圖像恰好聚焦在黃斑上。 在黃斑中,雙極細胞、神經節細胞以及它們發出的神經纖維都被避開了。 視網膜表面的血管和神經纖維網絡也避開了這個區域。 這樣,視網膜在黃斑處形成一個凹陷,稱為“中央凹”。 光線可以直接照射到感光細胞上,而不需要穿過其他細胞和結構,從而最大程度地消除其他細胞的干擾。 而且,在“中央凹”處,視錐細胞非常密集,達到每平方毫米約15萬個。 在視網膜的其余部分,每平方毫米只有 4,000 到 5,000 個視錐細胞。 這樣,黃斑就具有高度的分辨率和成像能力,是我們眼睛看得最清楚的地方。

黃斑的形成也與我們大腦的工作方式一致。 我們的大腦一次只能專注并思考一個問題。 整個圖像“高清”不僅會占用太多資源,我們的大腦也無法處理這么多信息。 比如我們在閱讀的時候,每秒只能輸入十幾個字的信息。 這并不要求整頁書的每個字都讀清楚,只要我們讀的那幾個字看清楚就可以了。 這種情況讓我們能夠集中注意力。 讓頁面上的每個單詞都像黃斑一樣清晰不僅沒有必要,而且會分散注意力。

老鷹是一種眼睛像人類一樣具有“反向附著”視網膜的鳥類。 然而,通過黃斑的形成和晶狀體的“優化”(有些鷹的晶狀體甚至具有放大作用),鷹可以清晰地看到數百米甚至數千米高空地面上的小動物。 這相當于從十多米的距離就能清楚地看到報紙上的小字。 這說明“反貼”的視網膜經過“優化”后,不會阻礙高度清晰圖像的形成。

對于人類來說,影響圖像清晰度的主要因素不是視網膜的方位,而是晶狀體的聚焦能力。 “近視”、“遠視”、“散光”都是晶狀體聚焦能力出現問題的表現,大多數情況下與視網膜的成像能力無關。 戴上眼鏡后,大多數人的視力都會改善,說明視網膜本身沒有問題。 只有在極少數情況下才會出現視網膜脫離、黃斑變性和眼底出血等視力障礙。 “盲點”距離黃斑相當遠,而且由于我們有兩只眼睛,兩個盲點的位置在視野中并不重疊,所以我們通常感覺不到它。 由于這些原因,視網膜“反折”不會對大多數人造成問題。

所以,人眼視網膜的方向,從它給某些人帶來的問題(如視網膜脫離、眼底出血)來看,是“貼”反了。 但從形成清晰圖像所需的“感光結構-色素層-血管網”結構來看,它并不“粘”。 這是對進化過程的“聰明”“修正”。 特別是黃斑的形成,最大限度地減少了視網膜“反貼”的缺點,實現了形成清晰圖像的能力。

一些低等動物的“眼睛”,如渦蟲的“色素杯狀眼睛”,色素細胞呈杯狀,感光細胞伸入杯內,通過體內的“光棒結構”感知光線。他們的前面(圖3)。 在這里,光敏結構也非常靠近色素細胞。 而且,“光敏棒”感受到的信號通過細胞體和細胞體的神經纖維傳輸到扁蟲的“大腦”(見圖)。 信號傳輸的方向與光的方向相反。 因此,渦蟲的眼睛也是一個“倒置”的結構,其目的是讓感光結構盡可能靠近色素杯,以獲得盡可能最好的關于光線方向的信息。 這里沒有圖像形成,只有光的方向,因此細胞的“反轉”沒有副作用。 如果脊椎動物的眼睛是從類似于“色素杯眼”的結構進化而來的,那么視網膜就會“反向附著”,而“反向”則不會逆轉。

圖3-渦蟲的色素杯狀眼睛

章魚的眼睛還是人的眼睛更好,這是一個很難回答的問題。 雖然章魚的視網膜是“陽性”的,但它沒有雙極細胞和神經節細胞層。 章魚的眼睛后面有一個擴大的神經節,里面可能含有相當于雙極細胞和神經節細胞的神經細胞,起到初步分析和處理視覺信號的作用。 由于章魚的感光細胞前面沒有其他細胞,因此似乎沒有理由形成黃斑。 章魚如何處理視覺信息是一個非常有趣的問題。

章魚的眼睛和人眼雖然進化路線不同,但有著“同一個目標”,那就是形成清晰的圖像、消除血管的干擾、保證感光細胞的營養,形成相同的“感光結構-色素層-血液”。血管網絡“”結構。在這里,我們不禁驚嘆進化過程的力量。

猜你喜歡

- 2024-03-31 棒棒噠,章魚的血液是藍色的哦!!

- 2024-03-02 章魚的血液其實是藍色的,你知道嗎?

- 2024-01-30 章魚的血液呈現藍色的血藍蛋白

- 2024-01-12 章魚的血液是什么顏色,為什么呈藍色

- 2024-01-11 章魚的血液是什么顏色,為什么呈藍色

- 2024-01-10 章魚的血液是什么顏色?

- 2024-01-10 章魚的血液為什么是藍色的?

- 2024-01-04 章魚的血液是什么顏色的,為什么章魚的血不是紅色

- 2023-12-29 章魚的血液是什么顏色的,章魚的血什么顏色的~~

- 2023-12-28 章魚的血液是什么顏色的,章魚血液是藍色的嗎?為什么?還有什么東西的血液是藍色的?