> 釣魚視頻 > 四海釣魚 > 裝備發燒友

我們來看看百度百科的解釋

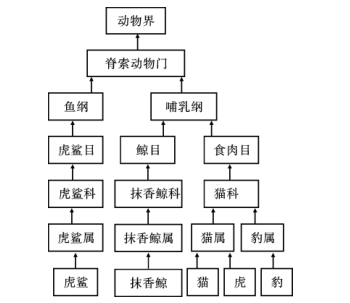

分類學是生物學的一個分支,研究生物分類的方法和原理。 分類是遵循分類學的原理和方法,對生物各類群進行命名和分類。 對生物進行分類的意義在于闡明不同類群之間的遺傳和進化關系。 瑞典生物學家林奈給生物體命名后,后來的生物學家使用了領域、界、門、綱、目、科和屬。 屬)和種(Species)進行分類。 種是最基本的分類單位,科是最常用的分類單位。

最上面的境界,惠特克提出的五界,更被很多人接受,它們是原核生物王國、原生生物王國、真菌王國、植物王國和動物王國。 從最上面的“王國”開始,一直到“物種”,等級越低,生物的特性就越相似。

目前最流行的分類是五界系統,即原核生物、原生生物、真菌、植物和動物界。 五界系統反映了生物進化的三個階段和多細胞階段的三個分支。 它是縱向和橫向的分類。 它不包括非細胞病毒,可能是因為病毒的全身狀態未知。 其原生生物界復雜,包括除紅藻、褐藻、綠藻外的所有原生動物和其他真核藻類,包括不同的動植物。 例如:斑馬魚的界、目、科、屬和種:動物界、脊椎動物門、硬骨魚綱、鯉形目、鯉科和鯉科屬。

分類系統

兩個領域

瑞典生物學家林奈(1707-1778)注意到周圍的生物包括無柄和自養植物,以及自由移動和異養動物。 因此,他將所有生物分為兩個相應的類別:植物界和動物界,這就是所謂的二界分類系統。 該系統將細菌、藻類和真菌分類為植物界,將原生動物分類為動物界。 就分類而言,該系統自誕生以來一直沿用至20世紀50年代。

三個境界

林奈將生物分為兩大類:植物界和動物界。 兩百多年來,隨著科學的發展,人們逐漸發現這個二界體系存在很多問題。 但直至20世紀50年代,仍沿襲一般教義,基本未變。

為了解決具有動植物雙重特征的中間類生物分類困難的問題,1860年代,人們提出建立由低等生物組成的第三個王國,命名為原生生物王國,包括細菌、藻類、真菌和原生動物。 這種三界制解決了動物和植物界限無法區分的問題,但沒有被接受。 直到20世紀50年代,它才流行了整整100年,并被許多教科書采用。

四個境界

在三界分類體系中,由于真菌與動植物在結構、營養和消化方法等方面存在明顯差異,1959年RH Whittaker提出在真菌界中增設四個界(原生生物、真菌、植物界和動物界)分類系統。

五界

惠特克(RH Whittaker,1924-1980)將生物分為五個王國。

生物分類學中廣泛應用的五界分類系統是由美國生物學家RH Whittaker(1924-1980)于1969年提出的。根據真菌和植物之間的結構,Weitek 將生物界分為原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和動物界五個界。

原生生物界包括所有真核單細胞生物和沒有典型細胞分化的多細胞生物。 維特克認為,這些生物處于低進化階段,它們之間沒有明確的界限,因此可以將它們放在一個境界中。 然而,一些分類學家主張將它們分別歸入動物界或植物界。 對于那些同時具有動物和植物特征的生物體,可以將其歸入植物界和動物界,承認其“雙重身份”。 ”。

五界系統將生命分為三個日益復雜的層次:原核、單細胞(原生生物界); 真核,單細胞(原生生物界); 真核、多細胞(植物界、真菌界和動物界)。

隨著生物水平的提高,生物體變得更加多樣化,因為生物結構和功能的復雜性增加,變異的機會增加。 多細胞生命的三個王國代表了生態和形態學的分類。 植物(生產)、真菌(還原)和動物(消費)代表了我們世界的三種主要存在方式。

五界系統:原生生物、原生生物、植物、真菌和動物。

總共兩個境界和五個境界

我國學者陳世祥等人認為,上述五界分類體系將原生生物界列為中間階段,削弱了原核生物和真核生物兩個基本階段的對比; 沒有考慮原生生物與原生生物之間的生態關系。 。 為此,原生生物界被去掉,變成二界五界的分類系統:原核界(分為細菌界和藍細菌界)和真核界(分為植物界、真菌界和動物界); 原本屬于原核界的生物界中的生物根據情況分為植物界、真菌界和動物界。

六界

隨著分子生物學技術的進步,人們發現,在五界分類系統中,原核界的細菌雖然在形態上非常相似,但根據分子水平的差異,可以清楚地分為兩大類:古細菌和真細菌。 例如,在古細菌中,有一種TATA盒結合蛋白,它也是真核生物中RNA聚合酶I、II和III的基本轉錄因子,但在真細菌中沒有這樣的轉錄因子。 又如,古細菌和真細菌在核糖體RNA(rRNA)的同源性、細胞壁和細胞膜的組成以及轉移RNA(tRNA)稀有堿基的差異等方面存在明顯差異; 這種差異甚至比它們各自與真核生物的不同還要大。 因此,C·R·沃斯認為原核生物應分為兩個界:古細菌界和真細菌界。

古細菌界的細菌主要生活在一些極端的環境中,如沼澤底部(甲烷細菌)、溫泉(如Pyrodiscus buchnerii,最適生長溫度為105℃)等。真細菌界的細菌很常見細菌有多種類型,有些是共生的,如基因研究中重要的大腸桿菌,有些是寄生和致病的,如沙門氏菌和金黃色葡萄球菌。 真細菌界還包括藍綠藻。

對于六界生物之間的進化關系,沃斯認為,所有生物根據分子水平上的差異,可分為三種最基本的類型:古細菌、真細菌和最簡單的真核生物。 由于它們在分子水平上的差異幾乎相等,因此它們可能或多或少直接起源于地球上的原始生命,也就是說,原始生命在自然選擇的過程中遲早出現。 與類型無關的進化途徑。

最初,古細菌可能在地球上占主導地位,因為它們的新陳代謝很好地適應了原始的地球條件(富含二氧化碳、缺氧和高溫)。 后來,當氧氣成為大氣的主要成分并且地球溫度逐漸冷卻時,需氧和溫度較低的真細菌可能會再次占據主導地位。 真核細胞的起源長期以來一直是個謎。 據分析,真核葉綠體的DNA與藍綠藻的DNA非常相似,一些真核細胞的基因與古細菌非常相似。 因此,最簡單的真核生物可能有復雜的起源,即原始生命,古細菌和真細菌都可能參與了這個過程。 后來,最簡單的真核生物在長期的自然選擇過程中進化成了四個界:原生生物、植物、真菌和動物。

病毒是結構極其簡單的非細胞生物。 病毒是生物,因為它們具有生命的某些特征,例如能夠在宿主細胞的幫助下繁殖以產生更多病毒。 但目前尚不清楚其簡單的結構是原始地球上最早的生命形式還是原核生物降解的產物,因而無法確定其分類地位。

分類學的歷史

早期人類分類

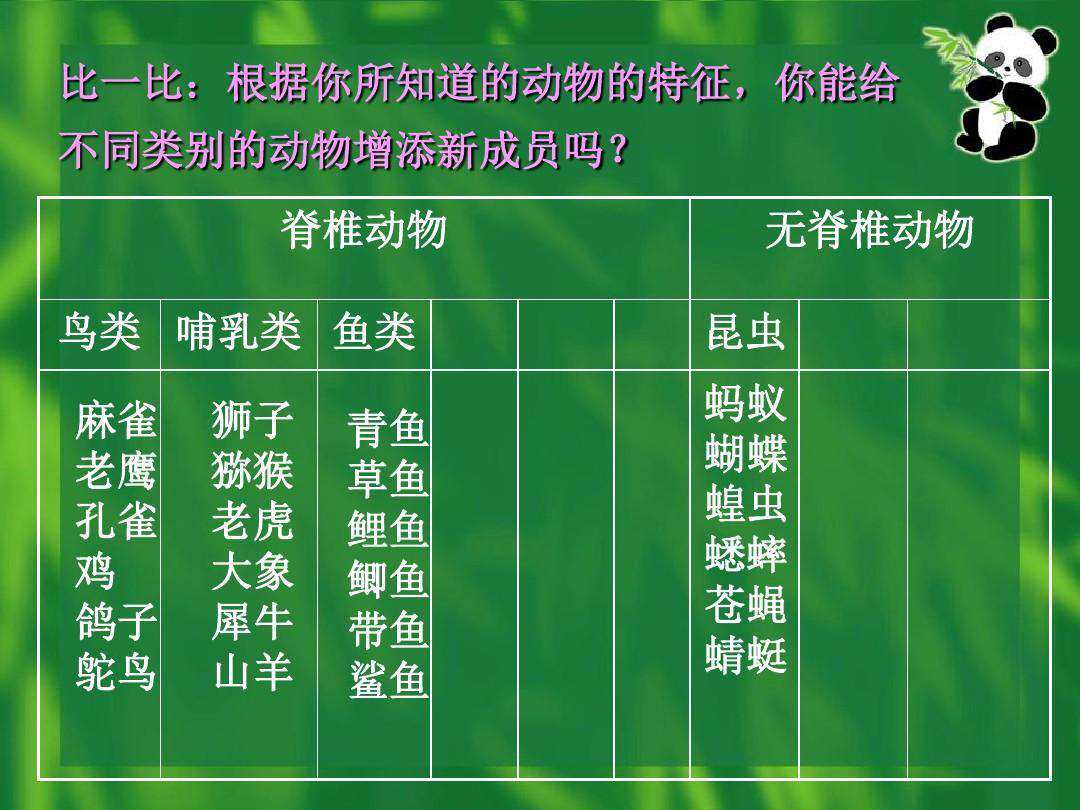

人類很早以前就能夠識別類別并給它們命名。 漢初《爾雅》將動物分為昆蟲、魚類、鳥類、走獸四類:昆蟲包括大多數無脊椎動物;昆蟲包括大部分無脊椎動物。 魚包括魚類、兩棲類、爬行類等低等脊椎動物,還有鯨、蝦、蟹、貝類等,鳥包括鳥類; 野獸是哺乳動物。 這是中國古代最早的動物分類。 看來四類名稱的產生最晚不晚于西周。 與林奈的六類系統相比,這個分類只缺少兩類:兩棲類和蠕蟲類。

古希臘哲學家亞里士多德用性格比較的方法來區分物體的類別,例如將溫血動物歸為一類,以區別于冷血動物。 他按照結構的完善程度來排列動物,給人以天然梯子的概念。

現代分類

17世紀末,英國植物學家雷曾將當時已知的植物種類分為屬和種。 他的著作《植物研究新方法》是林奈之前對植物分類最全面的總結。 雷還提出“雜種不育”作為區分物種的標準。

現代分類學誕生于18世紀,其創始人是瑞典植物學家林奈。 林奈解決了分類學的兩個關鍵問題:首先,他建立了二項式系統。 每個物種都有一個學名,由兩個拉丁化名詞組成。 第一個代表屬名,第二個代表屬名。 品種名稱。 二是建立等級制度。 林奈將自然界分為三個王國:植物、動物和礦物。 動植物界下又分綱、目、屬、種四個層次,從而建立了等級分類體系。 。

每個物種都屬于一定的分類系統,占有一定的分類地位,并且可以按級別進行查詢和檢索。 林奈在1753年出版的《植物志》和1758年第10版《自然系統》中首次將等級系統應用于植物和動物。這兩部經典著作標志著現代分類學的誕生。

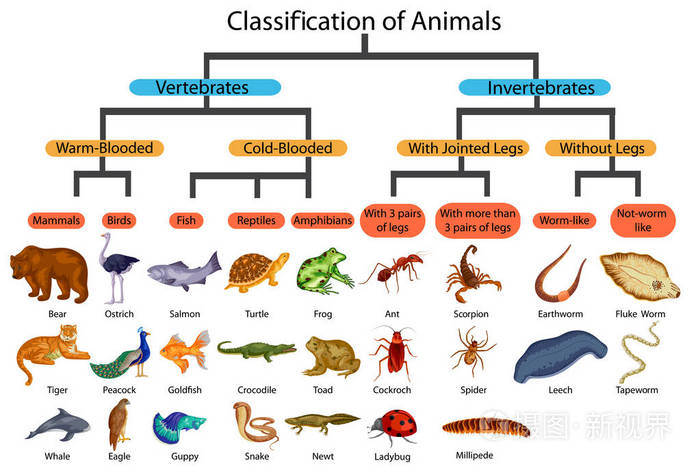

林奈認為物種保持不變,他的自然系統沒有親屬關系的概念。 六類動物按順序排列為哺乳動物、鳥類、兩棲動物、魚類、昆蟲和蠕蟲。 拉馬克糾正了這個倒置的系統,并將其組織成一個從低級到高級的進化系統。 他還將動物分為兩類:脊椎動物和無脊椎動物,至今仍在使用。

由于林奈的進化論觀點在當時并未得到認可,因此對分類學影響甚微。 直到1859年達爾文發表《物種起源》,才將進化的思想落實到分類學中,明確分類研究是探索生物體之間的親緣關系,使分類系統成為生物分類學的基礎。譜系學——由此誕生了系統分類學。

生物分類學的基本內容

一般分類

分類系統是一個等級系統,通常包括七個主要級別:種、屬、科、目、綱、門和界。

隨著研究的進展,分類層次不斷增加,在單位的上方和下方可添加二級單位,如總綱(superclass)、亞綱(subclass)、亞綱(subclass)、總目(superorder)、亞目(suborder)、亞目(suborder)、超科(superfamily))另外,還可以增加新的單位,如種群、類群、科、群等。最常見的是科,介于亞科和屬之間。

等級系統中包含的每個級別單元都有一個學名。 分類工作的基本程序是將研究對象劃分為一定的系統和層次,成為類別單元。 因此分類和命名是密不可分的。

科學命名

種、屬的學名后常附有命名者的姓氏,以表明來源,便于文獻檢索。 變種的學名也采用三位數系統,分類名稱必須穩定。 一個屬或種(包括種下單位)只能有一個學名。 一個學名只能用于一個物體(或物種)。 如果有兩個或多個對象,則為“同名外來對象”。 必須識別最早命名的對象,并且必須為具有相同名稱的其他對象指定新名稱。 這就是所謂的“優先法則”。 動植物分類學界都制定了自己的《命名規則》,因此動物界和植物界之間不存在異物同名的問題。 “優先權法”是穩定學名的重要措施。 動物優先權法的起始日期為1758年,植物為1820年,細菌為1980年1月1日。

學名識別是獲取物種相關信息的一種手段。 即使它是一個以前從未見過的新物種,只要確定了它的分類歸屬,就可以預測某些特征。 分類系統既是檢索系統,又是信息訪問系統。 許多分類工作,例如基于植物區系調查的植物區系和動物區系,描述了某個國家或地區的動植物種類。 作為基礎信息,它們用于識別和研究。

物種是指一組動物或植物,其成員在形態上非常相似,可以被認為是幾乎沒有變異的同一生物體。 它們的每個成員都可以正常交配并產生繁殖后代。 物種是生物分類的基本單位,也是生物繁殖的基本單位。

物種概念體現了時代潮流。 在林奈時代,人們相信物種是一成不變的,同一物種的個體符合相同的“模式”。 模式的概念源于古希臘哲學的古老概念,并應用于整個分類體系。 該概念假設層次系統中各級的所有類別單元都符合一種模式。

物種的變化與不變曾是進化論與創世論斗爭的焦點,也是不可調和的觀點。 然而,分類學的事實表明,每個物種都有自己的特征,沒有兩個物種是完全相同的; 每個物種都保持著一系列祖先特征,據此可以確定其界、門、綱、科、屬。 分類地位并反映其進化歷史。

分類工作的基本內容是區分物種和分類物種。 前者是種級和種下分類,后者是超種級分類。 種群概念提高了種級分類水平,并改進了亞種分類。 關鍵是用亞種代替變種。 亞種一般指地理亞種,是種群的地理分化,具有一定的區分特征和分布范圍。 亞種分類反映了物種的分化,突出了物種的空間概念。

變體一詞曾經有多種使用方式,有些指個體變異,有些指群體類型。 含義很不清楚,在動物分類中已被廢除。 在植物分類中,它通常用于區分群體內的不連續變異。 生態型是生活在一定棲息地并具有一定生態特征的種內類型。 它們經常用于植物分類。 人工選擇的動植物種植單位稱為品種。

由于物種內部和物種之間復雜的變異,分類學家有時對物種的分類有很大不同的意見。 根據外部形態的相似程度和差異程度作為物種分類依據而分類的物種,稱為形態物種。 由于對各種形態特征重要性的理解不同,分類的物種因人而異,尤其是分類學家對某些特征的“考量”。 “加權”常常使它們比其他特征更重要,從而導致主觀偏見。

一個物種或類別,甚至整個動植物界,都有自己的歷史。 研究系統發育是為了探究物種之間的歷史起源,闡明物種之間的親緣關系,為分類提供理論依據。 盡管分類學存在三大流派:綜合(進化)分類學、分支學和數值分類學,它們在基本原理上都有很多共同點,但各有側重不同的方面。

特征比較是分類的基礎。 所謂對比,就是異同的比較:“異”是區分類別的基礎,“同”是合并類別的基礎。 為了分析分類特征,我們必須首先考慮反映共同起源的共同特征。 但同源和非同源之間是有區別的。 例如,鳥類的翅膀和哺乳動物的前肢是同源器官,可以追溯到共同的祖先,這就是“同源特征”。 恒溫動物在鳥類和動物中具有不同的起源,并且并非來自共同的祖先。 這是一種“非同質特征”。 系統分類使用同源特征,不考慮非同源特征。

林奈將生物分為兩大類:固著植物和活動動物。

最初的問題來自中間類型,例如眼蟲,它結合了動物界和植物界的雙重特征。 它有葉綠體來進行光合作用,并且可以移動來攝取食物。 植物學家將它們歸類為藻類,稱為眼蟲; 動物學家將它們歸類為原生動物,稱為眼蟲。 中間類型是進化的證據,但會帶來分類問題。

視頻簡介

在三界分類系統,由于真菌與植物和動物在結構、營養方式上和消化方式上的明顯差異...

- 上一篇: (釣魚學堂)葷素餌的具體制作情況及制作方法

- 下一篇: 三分釣技七分餌,讓你咬鉤不易!

猜你喜歡

- 2023-11-10 三分釣技七分餌,讓你咬鉤不易!

- 2023-11-10 (釣魚學堂)葷素餌的具體制作情況及制作方法

- 2023-11-10 吃魚會變聰明嗎?推薦一款家常吃的清蒸鱸魚

- 2023-11-10 如何制備釣草魚和青魚的玉米、麥粒基礎型制作方法

- 2023-11-10 手腳冰涼、氣虛體弱,這些食物不能補鐵!

- 2023-11-10 六角恐龍屬于兩棲類動物,不宜喂給它們!

- 2023-11-10 (釣魚學堂)萬能釣鯽餌的配方及制作方法

- 2023-11-10 2021年中國(海南)環島海釣大獎賽三亞站比賽啟動

- 2023-11-10 狗魚特能吃且只吃肉只在我國新疆