> 資訊

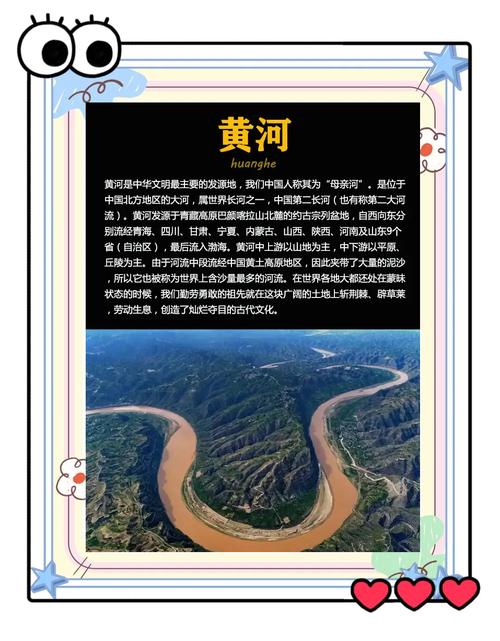

黃河被譽為中華民族的母親河,對于我們生存與發展至關重要。“黃河九曲十八彎”,勾勒出一幅幅充滿詩意和畫意的風景線,述說著無數令人感慨萬千的歷史傳奇。這條具有鮮明個性的母親河,既能讓我們領略“黃河落日圓”的絕美景象,又能讓我們體會到“黃河之水天上來”的雄偉氣勢。黃河的偉大以及她對中華民族的無私貢獻,遠遠超出了小說和歌詞中所傳唱的內容。

黃河流域水生生物多樣性

黃河流域的水生生物種類雖不及長江豐富,卻貢獻了130余種魚類,以及蝦、蟹、貝、藻等多種水生植物和浮游生物,總數超過400種。秦嶺細鱗鮭、水獺、大鯢等,即我們熟知的娃娃魚等國家一級保護動物,亦廣泛分布于黃河流域。

黃河流域的生物多樣性同樣表現在濕地類型的多樣性和豐富性,若將沿海及海岸濕地、河川濕地、湖泊濕地、沼澤濕地以及人工濕地等所有濕地類型所占的土地面積相加,總面積高達390萬公頃,這一數字幾乎占據了全國濕地總面積的六成。遼闊的濕地滋養了形形色色的奇異生物,除了前述的魚類、蝦類、蟹類、貝類和藻類,其中最引人注目的便是水鳥群體。據數據統計,黃河流域的濕地棲息著超過100種水鳥,這一數字占到了全國水鳥物種總數的近三分之一。

濕地與水鳥 作者提供

據相關資料顯示,黃河流域內現已設立了58個水生生物及內陸濕地類型的自然保護區,其中,國家級的自然保護區有18個,而國家級水產種質資源保護區則達到了48個。

黃河流域漁文化的多樣性

中國歷史長達3000余年,其中心區域位于黃河河南段,這一階段見證了中華文明的繁榮昌盛。期間,不僅描繪了黃河文化的輝煌篇章,還展現了黃河漁文化的生動畫面,其豐富多彩、多維立體的特點令人嘆為觀止。

黃河流域的九個省份坐擁二十個世界文化遺產和八十四個國家五A級旅游景區,其中,漁文化無疑是這些文化遺產中不可或缺的一道璀璨風景線。

西安半坡遺址中出土的人面魚紋圖案,生動地反映了半坡先民們的勞動生活。他們居住在依河而建的區域,以捕魚為生,魚類在他們的生活中扮演著至關重要的角色。在半坡遺址中,我們發現了大量的魚鉤和魚叉,而在眾多彩陶器皿上,也繪有魚的圖案,這展現了黃河岸邊早期居民群體的漁獵文化。由此可知,黃河漁文化在中國漁文化史上占據著舉足輕重的地位,并作為中國內陸漁文化的典型代表。

黃河流域是古代大禹治水的地方,而“鯉魚跳龍門”的傳說,在所有與魚有關的民間故事中,堪稱最早、流傳最廣、內容最完備的一個。這個故事講述的是大禹成功疏導黃河洪水,直至山西省河津縣西北部,古詩詞中這樣描述:“龍門激起三重浪,平地響起一聲雷”。黃河穿山越嶺,徑直奔騰,一路東去,長達千里,即便河中的鯉魚也無法逆流而上,它們只能拼盡全力躍過那座龍門。時至今日,這個傳說依舊激勵著人們全力以赴,勇往直前。

在眾多歷史文物中,敦煌壁畫中的兩尾大魚堪稱描繪得最為細膩,它們以鯉魚和鯽魚為原型,進行了神化處理。這些魚的線條流暢,鱗片分明,雙目明亮有神。

西夏-榆林窟003號窟西壁 圖片來自網絡

自遠古時期起,在描繪勞動者農耕、狩獵、捕魚等社會生活的詩詞和文獻里,始終強調人與自然生物間的和諧共處。明代詩人便創作了《漁村夕照》一詩,生動地展現了漁民捕魚歸來的歡愉,與夕陽余暉相互輝映。

《酉陽雜俎》這部唐代小說中,記錄了唐肅宗在安史之亂期間親臨靈武的情景,以及女媧化身成人,攜帶雙鯉前來拜見肅宗的神奇傳說。黃河中游地區擁有悠久的鯉文化傳統,其內涵豐富,底蘊深厚,形成了一種別具一格的文化形態。鯉魚的形象在年畫、繡品、雕塑等各類藝術作品中廣泛流傳,其富含吉祥如意的象征意義更是深受人們喜愛,故而在佳節慶典的宴席上,鯉魚始終扮演著舉足輕重的角色。

歷經千年的積累與滋養,黃河流域的水產資源極為豐富,其中,以魚為食的文化形態在黃河漁文化中尤為突出。黃河流域的居民歷來有食魚的習俗,他們在烹飪各類魚類方面擁有高超的技藝。在唐朝,人們最愛的食用方式是魚鲙,即把魚肉切成細絲的加工方法。到了宋代,流行的河鮮菜品種類更加繁多。

黃河鯉 圖片來自網絡

黃河水生生物多樣性保護刻不容緩

黃河流域在我國境內面積最為廣闊,擁有眾多易受損害的生態類型,并且其生態脆弱性表現得尤為突出,是眾多生態脆弱區流域中的佼佼者。該流域的生物多樣性水平,作為評估其生態系統健康狀況的關鍵指標,卻受到了水資源條件、人類活動等多重因素的嚴重影響,面臨著較大的威脅。

黃河流域內眾多干支流面臨嚴重污染,這不僅影響了涉水工程的建設與運營,還對水生生物資源及其生存環境產生了負面影響。結果是,黃河中的水生生物資源量顯著下降,諸如北方銅魚、黃河雅羅魚、蘭州鯰等魚類種類數量減少,其棲息地亦不斷縮小。此外,瀕危物種的保護問題日益凸顯,而外來入侵物種的不利影響也在持續加劇。

生態空間遭受擠壓,對生物多樣性構成了嚴重威脅。人類活動過度干預,導致生態空間壓力增大,功能逐漸退化。在流域河湖的自然生態保護以及廊道生態環境功能方面,正遭遇著多重影響和系統性失衡的問題。河湖的生態功能遭受損害,生物多樣性正以驚人的速度減少。尤其是水電資源開發集中的河段,魚類生存環境發生了顯著變化,土著魚類物種資源急劇減少。在過去的近三十年里,黃河中的魚類種類數量銳減,大約減少了一半;而土著魚類以及瀕危物種的魚類資源更是大幅下降,減少了超過六成。

我們為保護母親河做了什么?

近年來,相關部門為提升黃河流域的生物多樣性保護成效,實施了一系列舉措。這些措施涵蓋了黃河水生態環境和水生生物多樣性的調研,并構建了相應的觀測網絡,以評估水生生物所面臨的威脅;強化了對珍稀瀕危及本土魚類棲息地的保護,并在涉水工程建設中修復了受損的棲息地;此外,還系統地推進了替代生境的保護、魚類庇護所的建立、生態連通性的恢復以及生態岸線的保護等工作。維護魚類生態資源及“三場一通道”棲息地安全。加大力度對黃河流域的原生魚類等天然物種及生物多樣性進行保護。

2021年,疫情肆虐之際,有報道指出在黃河入海口附近海域,人們發現了一條成年的黃河鱽魚。這是自20世紀90年代末以來,黃河鱽魚首次重現于人們視野。這一喜訊不僅讓致力于生態系統恢復的科研人員感到由衷的喜悅,也讓那些熱愛并珍視自然的人們無比振奮,為黃河生物多樣性的維護增添了信心和力量。

黃河鱽魚 圖片來自1955年 黃渤海魚類調查報告 張春霖

《黃河流域水生態環境保護“十四五”規劃》一經發布,便對生物多樣性保護提出了新的標準。規劃旨在恢復水生生物的完整狀態,力求恢復重點河流及其主要支流中土著魚類或土著水生植物的水體清單,并對“三場一道”進行修復和保護。此外,該規劃還致力于推動水環境質量的持續提升,以及水生態系統功能的初步恢復。

黃河,中華民族的母親河,承載著中華文明的深厚底蘊,亦是我國生態安全的重要防線。在推進生態文明建設的過程中,對黃河流域的生態環境保護,特別是濕地和生物多樣性的維護,占據著至關重要的位置。對于我國而言,保障母親河的生機勃勃黃河鱽魚圖片,即是中華民族的根本利益所在。我們期待大家齊心協力,早日達成“水清岸綠、魚翔淺底、人與自然和諧共生”的生態環境保護愿景。

劉雅丹,全國知名的科學傳播領域的專家,曾擔任中國水產學會的前任秘書長助理,以及中國農村專業技術協會的秘書長助理。

審核專家:代國慶(中國藻業協會秘書長)

猜你喜歡

- 2025-06-21 深圳釣魚好去處大盤點,含豐富資源及實用裝備攻略

- 2025-06-21 哆啦A夢游戲拼圖之釣魚好手,多樣魚群與有趣道具等你來體驗