> 海釣

春季野釣鰱鳙實戰指南

一、釣位選擇:水溫與地形的綜合判斷

春季時,鰱鳙的游動習性和水溫的波動有著緊密的聯系。隨著日出的到來,陽光直接照耀的淺水區域(水深在1.5至2.5米之間)便成為了釣魚者的首選地點。因為這里光照條件良好,浮游生物能夠迅速生長,吸引魚群在此聚集覓食。在連續晴朗的日子里,魚群可能會游到水面下0.5至1米的位置;而一旦晝夜溫差達到8℃以上,它們就會轉移到深水區與淺灘接壤的緩坡地帶,比如鏵尖、水下臺階等過渡區域。

背風灣口堪稱一絕佳垂釣地點。在該區域,風力較輕,有利于餌料霧化帶的穩定;此外,倒樹、蘆葦叢等障礙物周圍,水流減緩,自然形成了餌料堆積地帶。根據實驗數據,這類區域的鰱鳙上鉤率比開闊水域高出40%以上。若水域中設有進水口、增氧設備或養殖網箱,則可在其下游5至10米范圍內垂釣,該處溶解氧含量通常比周邊區域高出15%至20%。

餌料配置:霧化與味型的量化控制

基礎配方(成本<5元/公斤):

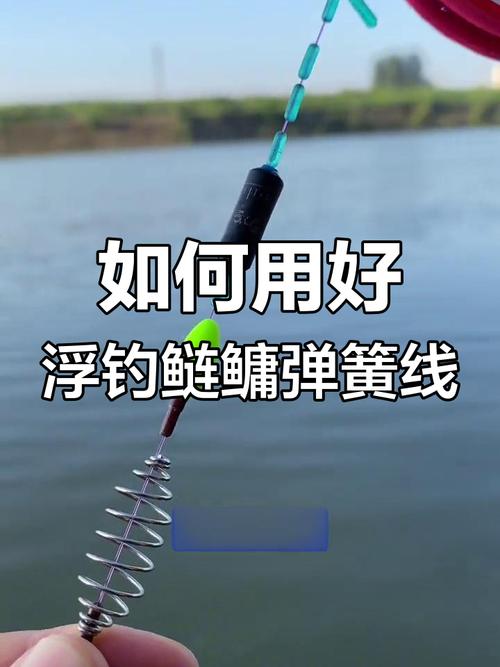

將干料充分混合,隨后按照餌水比例1比0.8的比例加入水,同時用五指迅速進行攪拌。制作出的優質餌料應呈現出松軟如棉絮的質感。將餌料捏成團狀投入水中浮釣鰱鳙線組配置以及餌料配置必看,約5秒鐘后其表層便會開始脫落,而20秒后,便能在水面上形成直徑約為30至50厘米的霧化區域。

打窩策略分三個階段:

開始釣魚時,需捏取拳頭般大小的餌料團五個,依次投入釣位,從而營造出一條垂直的霧化魚餌柱。

每隔15分鐘,需補充投放兩個雞蛋般大小的餌團,同時確保投擲的落點誤差不超過50厘米。

在魚星出現之后,應改用核桃般大小的餌團,并將拋投的頻率降至每30分鐘一次。

釣組調試:從宏觀到微觀的精準適配

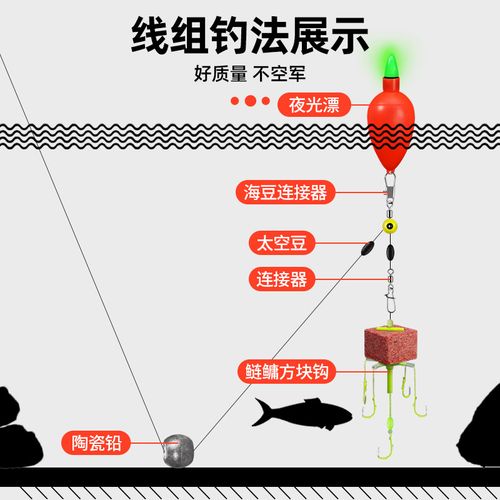

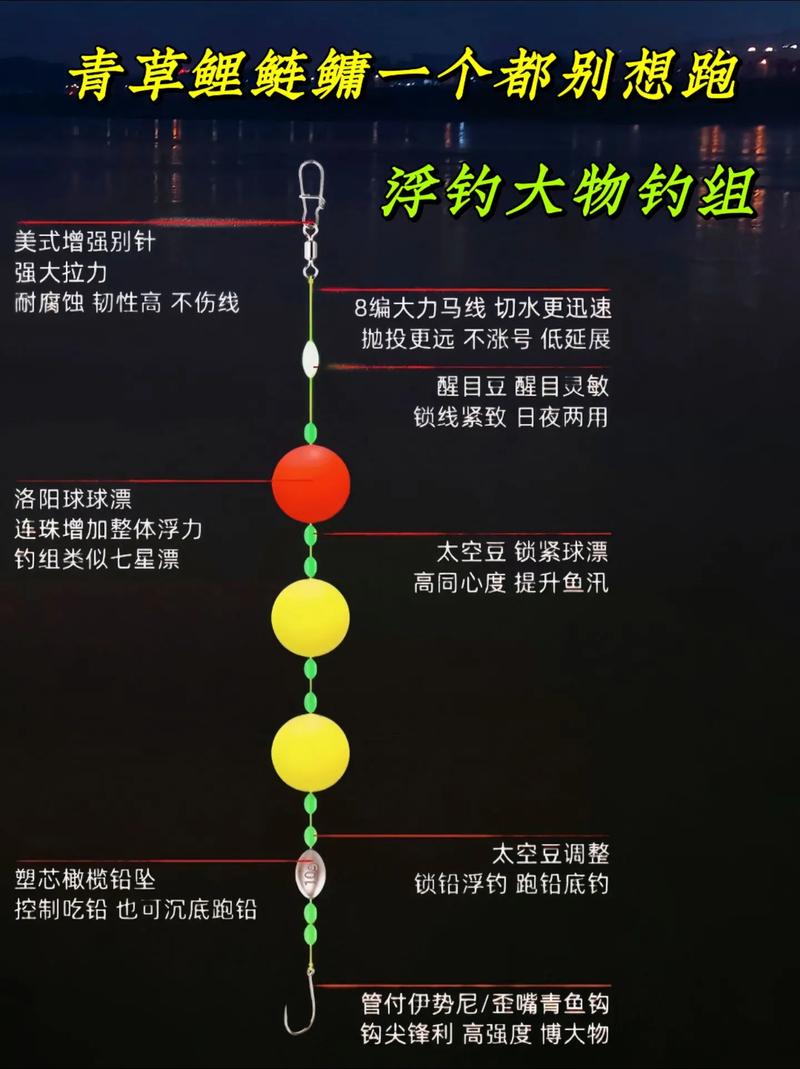

線組配置方案

釣層設定流程

1. 測量水深后,初始釣層設定在離底50厘米處。

若無捕捉到魚兒咬鉤的跡象,應每隔20分鐘將釣線提升30厘米,持續進行,直到成功定位到魚群所處的具體水層。

若發現浮漂輕微晃動但未觸碰到魚,這表明魚鉤位置過深,應當將釣組提升至15至20厘米的高度;反之,若頻繁鉤中魚體,那么應將釣組下移大約10厘米。

刺魚操作要點

環境變量應對方案

天氣突變處理

小魚鬧窩解決方案

提高餌料粘度:摻入10%至15%的粘合劑,使得霧化過程可延長至一分鐘以上。

鉤距調整方面,由原來的常規3倍增至5倍,下鉤時用玉米粒作為底餌,牢牢錨定在水底。

在漂相篩選過程中,應舍棄那些距離目標1目以內的小幅度動作,轉而集中精力捕捉那些連續發生兩次或兩次以上的顯著下頓動作。

五、可持續垂釣建議

小水面生態系統的承載能力相對有限,因此我們提倡實施“20%法則”,即每次垂釣所捕獲的魚獲量不應超過該水域預估總量的五分之一。

例如:

- 水面面積<50畝:單日保留量≤15斤

- 50-100畝:單日保留量≤25斤

- >100畝:單日保留量≤40斤

可采用“三放原則”篩選漁獲:

1. 放流<3斤的未成熟個體。

2. 放流帶卵雌魚(腹部膨大、泄殖孔紅腫)

3. 放流受傷個體(魚鰓出血、鱗片脫落超過30%)

六、裝備優化清單

魚竿長度介于5.4米至7.2米之間,屬于28調綜合型竿。我們特別推薦使用40T與46T碳布混合材料制作。

線輪類型為3000型紡車輪,其速比達到5.2:1或更高,同時具備容納120米2.5號線的能力。

輔助設備包括激光測距儀用于確定投擲目標位置、電子水溫計確保測量精度在±0.5℃范圍內、以及餌料霧化測試筒,該筒采用透明亞克力材料制成。

實戰案例參考

2025年4月,在湖北梁子湖的一條支流(水域面積約為30畝),通過實施上述方法,成功實現了單日捕魚量達到63斤。這一操作的關鍵要素包括:

- 9:00測得表層水溫16.5℃,確定釣層1.8米

- 11:00水溫升至19.2℃,釣層調整為1.2米

- 14:00遭遇大風,轉至背風灣口并添加15%粘粉

- 全程補窩23次,消耗餌料4.7公斤

- 上一篇: 制作中藥魚餌配方的幾個要點(下)必看

- 下一篇: 潼湖鎮東江釣魚好去處,掌握時間與釣位,收獲滿滿

猜你喜歡

- 2025-07-25 浮釣鰱鳙線組配置以及餌料配置必看