> 海釣

【原文】:

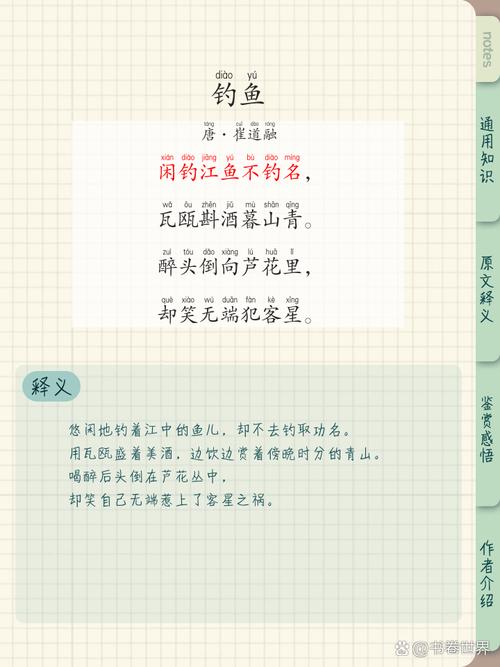

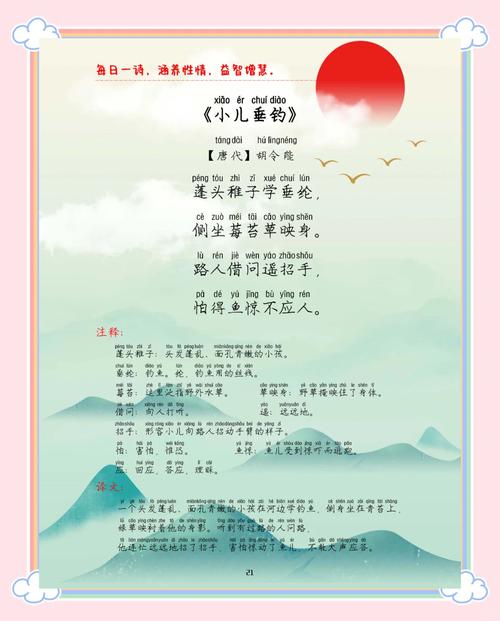

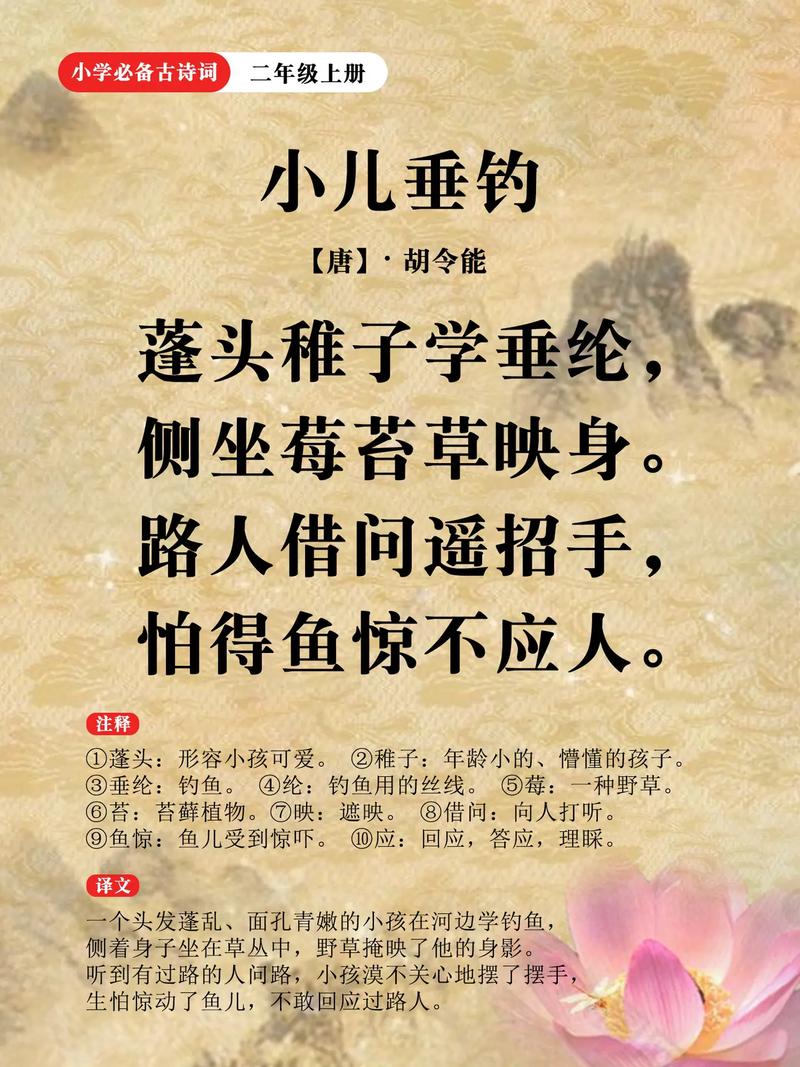

《小兒垂釣》

胡令能〔唐代〕

蓬頭稚子學垂綸,側坐莓苔草映身。

路人借問遙招手,怕得魚驚不應人。

…… …… …… …… …… …… …… ……

【譯文】:

一位頭發散亂、面容稚嫩的小家伙正沿著河岸學習釣魚,他側身坐在覆蓋著青苔的綠草叢中,綠草的陰影映襯著他的輪廓。

行人路過,有人詢問方向,他遠遠地揮手示意,生怕自己的聲音驚擾到了水中的魚兒。

…… …… …… …… …… …… …… ……

【注釋】:

蓬頭:形容小孩可愛。

稚子:年齡小的、懵懂的孩子。

垂綸:釣魚。

綸:釣魚用的絲線。

莓:一種野草。

苔:苔蘚植物。

映:遮映。

借問:向人打聽。

魚驚:魚兒受到驚嚇。

應:回應,答應,理睬。

…… …… …… …… …… …… …… ……

【創作背景】:

此詩的創作具體年代不得而知,《小兒垂釣》一詩系胡令能前往鄉村探訪友人,在向釣魚的孩童詢問道路時靈感迸發而作。

…… …… …… …… …… …… …… ……

【賞析】:

《小兒垂釣》這首詩描繪了兒童生活的場景,講述了一個頭發蓬亂、稚氣未脫的孩子在莓苔草叢中學習釣魚的情景。他側身坐著,身影與周圍綠意盎然的草叢相映成趣。路過的行人向他招手,想要詢問一些事情,然而這個孩子卻因為害怕驚動魚兒,而選擇了沉默不語。這一幕生動逼真,栩栩如生,既展現了形體的逼真,又傳達了神態的細膩,充滿了趣味和意境。在藝術成就上,這首詩毫不遜色于杜牧那首著名的《清明》。

本詩分為垂釣與尋路兩個部分,其中前兩句著重描繪垂釣的情景(形態)小兒垂釣詩意,而后兩句則著重于描繪尋路的細節(傳神之處)。

稚子,即幼童。“蓬頭”描繪了其外貌特征,凸顯了孩子天真頑皮、純真可愛的形象。“綸”指的是釣魚用的線,“垂綸”即釣魚,詩中提到的“垂釣”便是此意。詩人對這位釣魚小孩的外貌描寫毫無修飾,直接展現了山野孩子頭發凌亂的天然狀態,讓人感受到其自然、可愛且真實可信。“學”是本詩的核心所在。這個小家伙剛開始學習釣魚,因此格外謹慎。垂釣之際,采取“側坐”的姿勢,綠草掩映身形,那般舉止與場景仿佛就在眼前呈現。“側坐”一詞意味著隨意的坐下。選擇側坐而非端正而坐,恰好與兒童初學釣魚時那種輕松自在的心態相契合。由此也可想象,孩子們在釣魚時那份全神貫注、不拘小節的投入情景。“莓苔”一詞,通常指的是那些緊貼地面,生長在潮濕陰暗處的低級植物。通過提及“莓苔”,我們可以推斷出小孩子選擇釣魚的地點是一個陽光稀少、人跡罕至的地方;這樣的地方不僅魚兒不易受到驚嚇,而且人們也不會受到烈日的暴曬,這無疑是一個理想的釣魚場所,同時也為后文所提到的“擔心魚兒受驚而不咬鉤”這一情景提供了合理的背景。“草映身”不僅是在為孩童繪制肖像,從結構角度來看,它與下文中的“路人借問”存在緊密的連貫性——路人之所以向孩童詢問,正是因為他們能夠看到孩童的身影。

在接下來的兩句中,依然是那個小孩成為了“遙招手”這一動作的執行者。當過路人好奇地詢問時,小孩因擔心驚擾到魚兒,選擇了遠遠地揮手示意,卻并未開口回應。這一行為既展現了小孩的謹慎與機智,也透露出他的心機和謀略。小孩之所以選擇用手勢而非言語來回應,是出于對魚群不被驚散的顧慮。他的“遙招手”這一動作,實則表明他對路人的提問并非無動于衷。孩子揮動小手示意后,隨后的情形——他悄聲對過路人耳語,這屬于讀者的想象范疇,詩人無需再詳細描述,因此,在闡述為何要遠遠地招手之后,這首詩便就此結束了。

唐詩中兒童題材相對罕見,因此顯得尤為珍貴。此七絕描繪兒童垂釣,別具一格,情趣盎然。詩中未見濃艷色彩,亦無刻意雕琢,宛如出水芙蓉,清新脫俗。敘述平淡淺顯,卻流露出天真無邪、無窮童趣以及專注的神情。此詩堪稱情景交融、形神俱佳的兒童描寫佳作。

…… …… …… …… …… …… …… ……

【作者簡介】:

胡令能,唐代詩人,生于785年,卒于826年,曾隱居于河南中牟縣的圃田。他是貞元、元和時期的人物。家境貧寒,年輕時期以修補鍋碗盆缸為業,因此被人稱作“胡釘鉸”。他的詩作語言通俗易懂,構思巧妙,生活氣息濃厚,目前僅存有七言絕句四首。作為圃田的隱居者,他早年從事過釘鉸的工作。傳說中,有人夢見剖開他的腹部,放入一卷書籍,從此他便能吟詩作賦,因而被遠近之人稱為“胡釘鉸”。這四首詩,每一首都描繪得栩栩如生,意境深遠,技藝高超,堪稱非凡之作,確實當之無愧地出自仙人筆下。

猜你喜歡

- 2025-05-28 盤點表達痛苦的成語,深入解析不同類型痛苦及區別

- 2025-05-28 華容道解題技巧:第一行歸位及后續數字布局方法

- 2025-05-28 初入行釣友須知:臺釣線組制作要點及針對性選擇方法