> 釣魚視頻 > 四海釣魚 > 裝備發燒友

1、屬七和弦的功能屬性及結構特點

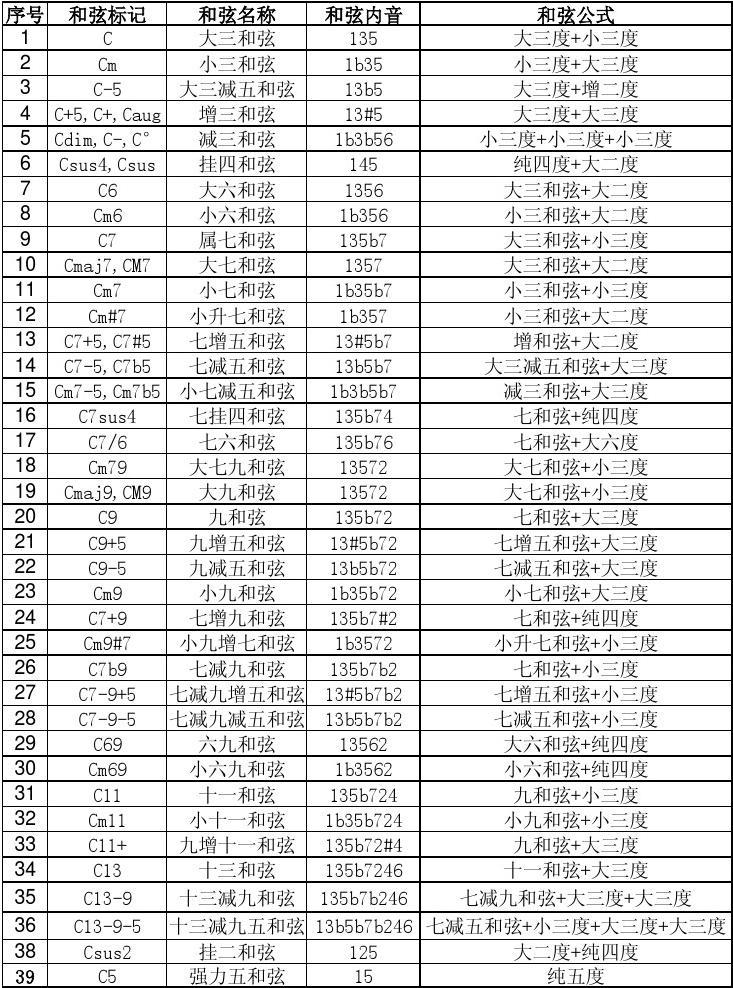

屬七和弦是基于調式屬音的七和弦。 它是一種不協和和弦,包括主音、主音、上音和從音。 從功能上看,它主要體現主導功能的性質,但也兼有從屬功能的作用。 因此,從某種意義上說,屬七和弦是一個復雜的功能和弦。 總體而言,和弦的重疊音越多,和弦的功能趨勢就越不明顯。 這是和弦演變和發展中不可避免的現象。

屬七和弦所包含的四個音中,除第五音外,其余三個音都是構成調式、確立調性的骨架音。 他們都有明顯的傾向。 因此,它的出現就意味著調性中心的建立。 屬七和弦之所以能澄清調性的另一個原因是它具有獨特的結構。 以C自然大調為例,各級七和弦的結構為:屬七和弦為大七度,上七度為小七度,上七度為小七度,下七度為大七度,屬七度是小七度和小七度,從屬七度是大七度。 中間的七是小七,前七是減七。

可見,屬七和弦與屬七和弦是相同的,都是大七和弦結構; 上屬七和弦、上中七和弦、下中七和弦是相同的,都是小七和弦結構。 具有相同結構的和弦具有雙重屬性:多重性和徘徊性。 它們沒有結構特征,可以用兩種或多種聲調來解釋。 因此,調性的指導作用尚不明確。 就像孤立地看待大三和弦和小三和弦一樣。 如果大三和弦是CEG,那么這個和弦是C大調的主和弦嗎? G大調的屬和弦? F大調的屬和弦? 或者降 B 大調的重屬和弦? D大調重屬和弦?等等,還沒有結論。 但屬七和弦則不同。 它只能在該調式的屬音上形成,并且是該調式中唯一的大、小七和弦結構。 因此,我們可以在概念上等價:小七和弦和小七和弦 = 屬七和弦 = 小七和弦和小七和弦。 小七表示和弦的結構屬性,而屬七則賦予它調性的概念。 這里我們在概念上“交換”固定結構概念和非固定聲調概念。 目的很明顯。 它將提供最有效的手段來支持音調分析。 大七和弦和小七和弦是七和弦的結構定義,屬七和弦是大七和弦所屬調性的定義。 無論是大調還是和聲小調,屬七和弦都有小七和弦和小七和弦結構。 也就是說,所有大七和弦和小七和弦都是基于大三和弦,并且在根音和七音之間有一個小七和弦。 我們都有理由認為它是某個調的屬七和弦。 和弦的根音必須是調式的主音。 主音之上的純四度或純五度必須是調的主音。 主音是音高位置即調性的位置。 同樣,如果你知道根音,你就會知道第三聲。 第三聲是主聲。 主音之上的小二度是主音。 主音的音高位置就是調性,等等。 因此,它的存在就已經暗示了調性,并且無論主和弦是否出現,其調性的清晰度都不會改變。 C調的屬七和弦只能在GBDF的四個音上形成; 正如降 B 調中的屬七和弦只能在 FACb E 的四個音上形成一樣,對于任何調中的任何完整的屬七和弦也應該如此。 這種分析方法在分析音調音樂文檔時非常有效。

這讓我們想起分析民族五聲音型時常用的“宮角中心”理論。 “宮角”是民族五聲音階中唯一的大三度音程,也是五聲音階中的一個特色音程。 就像大七和弦和小七和弦是調式中的特征和弦一樣。 該和弦在保持結構不變的情況下改變了音高,因此改變了調。 同樣,“宮角”音程的移動也意味著調性的變化。 因此,利用屬七和弦的結構概念來分析多聲部音樂作品,與利用“宮角”運動方法來分析調性的原理是完全一樣的。 盡管有學者發表文章反對“宮教”主導模式理論,但這種分析方法必定是音樂學習者必須掌握的重要基本分析方法之一。

2. 屬七和弦模式引導的雙重性

(1) 從屬七和弦到主和弦的進展

盡管屬七和弦已成為定義最明確的和弦之一,但它無法解釋其所屬的調式類別。 因為同一大調和小調(和聲小調)中任何一對屬三和弦、屬七和弦、主導三和弦、主導七和弦都是相同的,它們在五線譜上的位置也完全相同。 因此,每個屬七和弦都有兩種形式的解決方案:純四度或五度上的大三和弦或小三和弦。 這導致了屬七和弦調式方向的二重性。 即,屬七和弦解析為其上四度或下五度的大三和弦,表明該和弦屬于大調; 如果解析的和弦是小三和弦,則意味著該和弦是小三和弦。 和弦是小調的。 因此,屬七和弦是大調還是小調取決于它的解析和弦。

大七和弦 大七和弦 小七和弦 小三和弦

(2) 未解決的屬七和弦

經常看到一種情況:出現一個屬七和弦,甚至連續使用多個屬七和弦,但其解和弦卻沒有出現。 在這種情況下,如何確定屬七和弦的調式屬性往往是令初學者困惑的問題。 因為任何屬七和弦都有兩種解釋方式的可能性。 對此,我們還是堅持“近則近,遠則不”的原則。 例如:在C大調的音調環境中,出現A-#CEG的大、小七和弦,一般視為C大調次小調中的屬七和弦,即D的屬七和弦小調,如D大調 對待曲調的第七屬性似乎不合適。 因為D大調和C大調是關系較遠的調,而d小調和C大調是關系較近的調; 就像D-#FAC大調和小七和弦一樣,這是大家公認的C大調的重屬音。 該和弦不能被視為高五小調 (g) 中的屬七和弦。

次屬和弦的使用實際上是對主調(包括和聲)的演奏范圍的擴展,而這種擴展的理論基礎是基于兩個音是密切相關的音。 如果這種關系失去或遠離,主從之間必然失去聯系,所謂親密關系的不協調現象就很難出現。

后來,隨著和聲函數范圍的擴大,次屬和弦的概念也得到了極大的擴展。 它不僅指關系密切的調的屬和弦,還涵蓋了所有次屬和弦(主調以外的其他音,與大調和小調處于同一調的屬和弦。這樣,次屬和弦主調系統包括非主調的所有屬和弦,次屬和弦的功能圈擴展到所有音。

肖邦的《夜曲》

在處理不協和和不穩定的和弦時,古典主義者認為必須經歷三個階段:準備(協和)→不協和→解決(協和)。 使用不穩定的、不協和的連續屬七和弦是不協和過程的延續,成為浪漫主義和聲寫作的重要特征。 在這種情況下,如何確定七和弦的調式屬性主要取決于其周圍的調性環境,包括主調性、前后調性、調性結構(調性的過渡、過渡和弦、段落)。 調性轉換等)等因素,進行綜合分析,最終得出符合“音樂理論”的結論。

如上例所示,樂曲的音調環境以降E大調運行,但在第一行音樂的最后小節中,引入了次要屬和弦。 第一個和弦是第二調的主七和弦,第二和弦是第二調的屬五和六和弦。 像往常一樣,這兩個和弦應該解析為其臨時主和弦,即 F 小調的主和弦。 。 然而,這里它被解析為主音大調的主和弦。 正如我們所說,任何屬七和弦都可以通過兩種方式解決,大調或小調。 對于降E大調來說,這個臨時主和弦就是這個調的屬和弦。 這種調性也稱為主調的屬調。 和聲的進展構成了走調的事實——偏離了曲調。 這種遠離疏遠關系的轉變,實際上是借用主導七和弦調式引導的二元性原理與疏遠關系調性的溝通和接觸,體現了浪漫主義音樂創作風格的基本特征。

在樂譜的第二行中,音調環境仍然以降E大調為中心。 在這里,為了促進重演中再現動態和和諧色彩的表現需要,肖邦再次使用了遠距離相關調的走鍵。 從記譜上看,從降E大調到E大調的轉變是一種增加了度關系的調性交換,就像從C大調到升C大調的轉變一樣,調號差異多達七,調性相隔很遠。 但從實際的音響效果來看,這類似于通過傳遞和弦而偏離調性。 色調移動自然親切,色彩明亮。 關系并不遙遠。 導致這種現象的本質聯系是,從等音關系的角度來看,這個和弦實際上是一個重屬七和弦,該調的第三音是降低的(降E大調)。 這里使用等和弦記法:#D = b E,#F = bG,B = b C。在這個和弦之后,就進入了該波的主音三和弦。 接下來的屬三、四和弦和次調中的重屬七和弦之間的連接都是為再現之前的開放終止做準備。 開放節奏的最后一個和弦仍然是這個調的屬七和弦,等待重演的再次出現。 重演的第一個和弦顯然是這個調的主和弦。 這種寫作方式幾乎成為傳統音樂寫作的基本格式。 從節奏的設計到再現的再現,這個過程都沒有離開TSDT和聲進行的基本公式。 這顯示了音樂創作從古典主義到浪漫主義的繼承和發展。

連續的屬七和弦進行有一個特點:一般來說,作曲家事先設計好一個計劃,從某個和弦開始,最終到達屬和弦(屬七和弦)的“點”。 中間過程是一個逐步演化、進步的過程。 以C大調為例:從主三和弦開始,在和聲進行過程中在主三和弦上加上小七和弦,使這個和弦變成屬七和弦。 當這個和弦解析為臨時主和弦時,此時,在這個臨時主和弦上添加小七和弦,使其成為帶有重附屬鍵的屬七和弦,依此類推。 這種方法是推進從屬方最有效的措施之一,也成為浪漫主義音樂寫作的重要特征之一。

T←――――――――――――――S――――――――――――――→D

當然,你也可以直接使用連續的屬七和弦,而不需要經過三和弦的過渡。 這種進行形式更加簡潔明了,如上例中樂譜第二行第一小節的最后三個和弦(肖邦的《夜曲》)。 它們之間的遞進關系如下:降E大調2的屬三、四和弦,到以第二音為根音的小、小七和弦。 這個和弦是降E大調中的屬七和弦,然后進入這個調的屬七和弦等待重演主和弦的出現。 這一系列“屬七和弦”的進行是經過精心策劃的,展現了肖邦浪漫和聲風格的進行邏輯。

(3) 屬七和弦的阻礙進行

在屬七和弦的非正式解決方案中,最常見的解決方案是根音的上升第二和聲進行。 這種進行經常用在音樂結構中,稱為阻塞進行。 當在結構的末尾使用相同的級數時,通常稱為阻礙終止。 例如V-VI,這種現象的主要目的是為了避免主和弦被重復使用而產生的靜止感,而用其姊妹和弦(平行和弦)來代替主和弦。 經常使用六級和弦。 重復第三音(主音)的形式強化了其主要功能,俗稱“偽主和弦”。 阻礙進展或阻礙終止的應用目的是為了擴展結構功能,增加音樂的力量。 當沒有主和弦只有六和弦時,如何確定屬七和弦的調式走向?

在自然系統中,當屬七和弦解析為其上方大二度的小三和弦時,則意味著該和弦所屬的調式是自然大調調式; 當屬七和弦在其上方的小二度中解析為大三和弦時,表明該和弦所屬的調式是小調調式。 但在和聲大調中,有時也可以用扁平大三和弦來代替基本小三和弦,也能獲得“阻礙”效果。 這時候就得看調性的周圍關系來具體判斷,比如是否處于大調和小調交替的和聲中。 在音樂分析中,有時調式的分析并不是那么重要。 重要的是調性的識別。 當一個和弦有兩種演繹時,尤其是當屬七和弦本身處于徘徊狀態時,“堅決搞清楚調式”的做法就顯得固執、僵化。因此,必須根據實際情況來確定,而音樂的調式和調不能簡單地通過根音關系來建立。

(4) 游走狀態下的屬七和弦

游走狀態的屬七和弦有兩種常見形式:一種是短暫狀態的屬七和弦。 該和弦可以是完整的屬七和弦,也可以是帶有附加音的屬七和弦。

這種類型的片段在音樂中很常見。 可能是一個短語、一段、一個連接、或者整個結尾都是這樣寫的。 但在這個過程中,屬七和弦處于調性徘徊的狀態。 它的調式和調性該走向何方,還必須觀察和解決和弦的本質及其音高關系。 例如,貝多芬《悲愴》鋼琴奏鳴曲第三樂章中,中央插入與再現前的重演的銜接就是一個典型的例子。 除了少數地方有46和弦的節奏外,整個連接都是用屬七和弦的反向交替來一氣呵成地完成的。 直到重演再次出現時,屬七和弦才被解除并解析為相應的主三和弦,并具有調式屬性。 只有這樣才能澄清。

另一種情況是屬七和弦作為轉調的中介和弦,在功能和意義上處于兩個音之間的轉換過程,其調式和調性沒有明確的意義。 例如,在肖邦的一首《夜曲》中,C大調的屬七和弦突然切換到升F大調。 這在古典音樂寫作中是難以想象的。 由于這兩個聲調處于第五聲調周期的兩個極點,所以主音之間的關系是增四度聲調。 在傳統的聲調分類中,這是關系最疏遠的兩個聲調。 然而,通過屬七和弦與其他和弦的關系直接切入升F大調的理論依據是:

眾所周知,獨立屬七和弦與增六和弦具有相同的實際音效。 因為屬七和弦包含小七度音程,而小七度的等音程是增六度。 因此,任何屬七和弦可以等于增六和弦,并且類似地,任何增六和弦可以等于屬七和弦。 它們都屬于“等音域結構理論”下的和弦互換關系(見我在《交響曲》2002年第3期的文章《“等音域結構理論”與調性思維模型》)。 例如,肖邦《E小調協奏曲》第三樂章,和聲圖如下:

肖邦《E小調協奏曲》第三樂章

當有目的地從一個調開始并移動到另一個調時,后退鍵必須包含在等音符的變化中。 當轉調在音樂結構的連接中時,也可以隱藏等音符的變換關系,如上例。 從E大調的屬七和弦到降E大調的末四、六和弦,它們之間的內在聯系是:A=A,B=bC,#D=bE,#F = b G。該和弦成為降 E 大調中的重屬五和六和弦,低音保持不變。 以46的節奏、屬七和弦和主和弦構成完美的結尾。

屬七和弦經過等音變換后,其調性有多種可能性。 在實際的音樂作品中,我們可以看到,最常用的調性應該是主調的增四度(或減五度),其次是主調的增四度,其次是主調下方的小二度。 度調、主調的上大調第二調和主調的上下第三調。 在遠相關升調變調中,七和弦的第七音常被其第六升音所取代,可達到升B、b、F升、f升、D、C升、c升等不同音調,反之,保留屬七和弦的第七音,將G改成重A降,B改成C降,D改成重E降,或者只改其中一兩個,也是可以的獲得遠房相關的公寓。 音調上。 最后,通過所能達到的上聲和下聲之間的各種關系,進一步輻射成除主聲之外的各種聲調,達到聲調互通的最終目的。 這種將調性的屬七和弦作為等和弦(與次屬屬和弦相同)的轉調方式,為調性的遠距離接觸和溝通搭建了一座橋梁,為調性轉換提供了一套捷徑。 它在更大的層面上拓展了音調表達的空間。

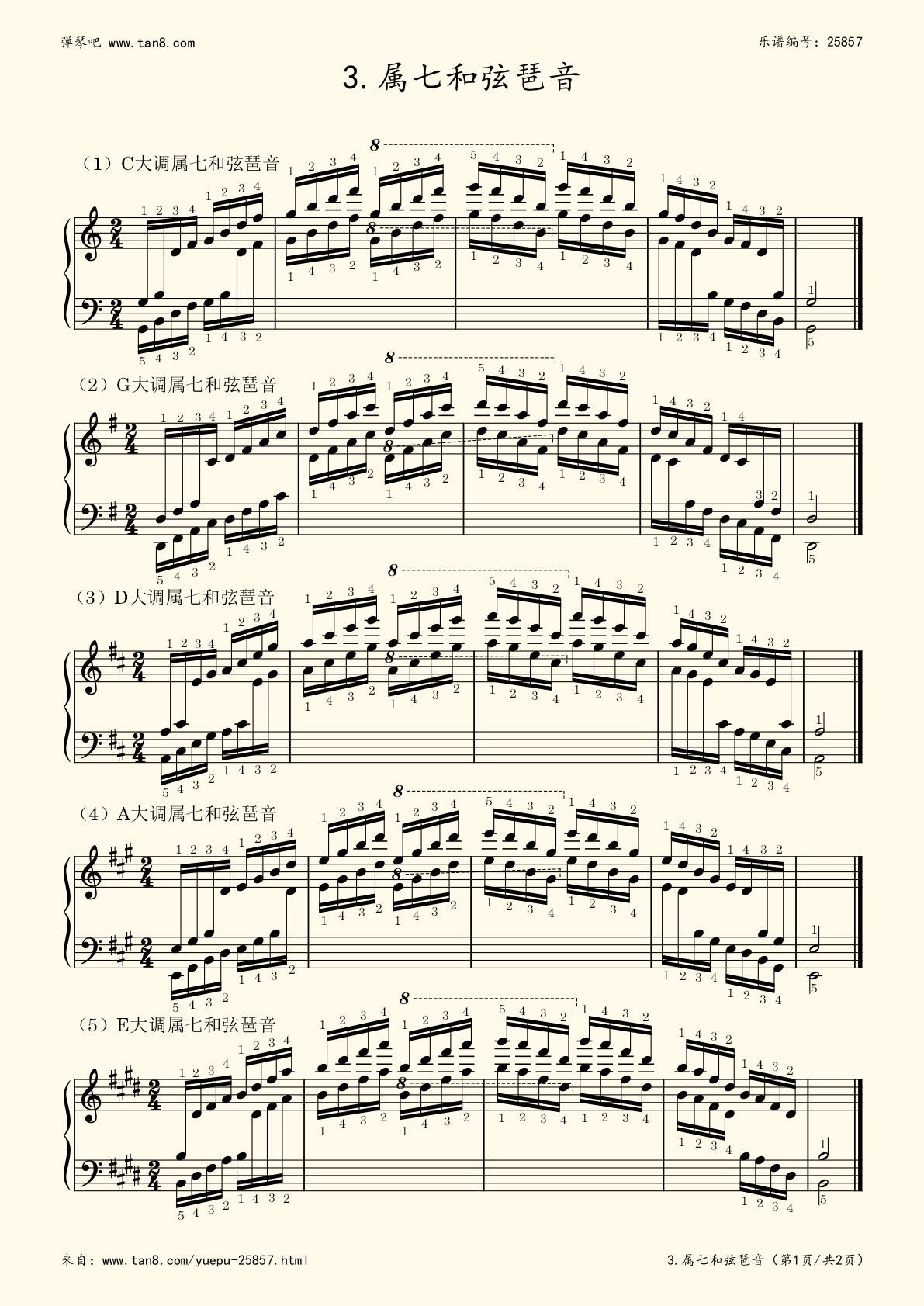

3、屬七和弦的變化

在變調系統中,屬七和弦不僅以大、小七和弦的形式出現在音樂作品中。 許多作曲家,尤其是現代作曲家,為了獲得新的音效,并不改變其功能屬性。 ,其結構發生了變化。 常用方法如下:

(1) 模式次音的改變

在大調中,調式的二階音,即屬七和弦的第五音,升高或降低一個半音; 在小調中,只有調式的二階音降低半音,這是屬七和弦的修改和弦。 這種改變調式次音的方法也可以用在屬三度、屬三度、屬七度、屬九度、屬九度和重屬和弦上,從而得到屬和弦組和重屬和弦的一系列和弦變化。屬和弦組。 除了具有升五度和重度屬三和弦的屬三和弦外,所有其他和弦都包含減三度音程(移調為增六度)。 在增六和弦中,由于某些和弦經常出現在某國作曲家的作品中,因此有人將第三音降低半音的重屬六和弦稱為意大利六和弦,將重屬五、六和弦稱為意大利六和弦。第三個音符降低半音的和弦。 德語(德語)六和弦、將第五音降低半音的屬五六和弦稱為法語六和弦等。

這些和弦的起源是調式次音的變化,有利于加強調式的表現力,豐富和聲效果。 然而,這種變化并不會導致屬七和弦的“質量”發生變化。 和弦的功能不變,結構框架不變,內部音程的變化也不影響其調性的清晰度。 應當注意,升高或降低的次音置于屬七和弦中。 雖然小七和弦的典型結構特征丟失了,但我們理解其調式和調性的觀察點并沒有改變。 因此,改變調式次音的屬七和弦的調性分析方法與不作任何改變的屬七和弦的調性分析方法完全相同。

(2) 屬七和弦的其他變奏

常見的變化包括:使用屬七和弦搭配重屬和弦,將屬七和弦的第七音提高半音,變成大七和弦結構; 使用屬七和弦和重屬和弦; 制作屬七和弦 第三個音符降低半音,形成小七和弦結構。 屬七和弦、屬和弦及其他和弦等的復合。作為復合屬七和弦,與一般屬七和弦相比,結構復雜,色彩多樣,功能模糊,調性、調式徘徊,已成為復合屬七和弦的重要演奏特征。 所有的變化最終導致了半音文字的和諧發展。 這種現象的雛形可以在肖邦的一些作品中窺見一斑。 例如,在他的《E小調前奏曲》中,我們可以清楚地看到作曲家如何理解和運用屬七和弦。 已故浪漫派對七和弦的理解和創造性的音樂表現形式,讓我們更加清晰地看到浪漫和聲與古典和聲風格的重要區別,看到音樂的進步和和聲色彩的多樣性。

然而,在分析錯綜復雜的多聲部音樂作品時,我們必須清楚地理解屬七和弦中混合的“真”與“假”、“內聲”與“外聲”之間的關系。 只有這樣,才能無論如何變化,無論處于怎樣的音調環境,無論音樂織體多么復雜,都能夠清晰地看到屬七和弦的真面目。

和聲的旋律化與旋律的和聲是復調音樂發展的重要交叉點。 柱和弦、分解和弦、旋律和弦操作都是和聲語言的基本表達方式。

屬七和弦的橫向運動模式也反映在屬七和弦的解方向上。 無論它是破碎的、柱狀的還是旋律上占主導地位的七和弦,它們都需要找到自己的家。 這個目的地是根據音樂的不同要求來確定的。 有些作曲家隨時隨地對任意調的屬七和弦采取“借用”的方式來裝飾旋律或豐富和聲,或者將其作為作品中的某種音樂素材。 由于古典作曲家對屬七和弦的偏愛,幾乎所有和弦都可以出現在屬七和弦之前,作為屬七和弦的預備和弦,除非有固定和聲和特別設定的節奏的例外。 。 然而,對于屬七和弦的解決方向有一個共同的認識:從屬七和弦到主和弦的進階已經成為古典復調音樂調性的“立樂”基礎,除非是處于發展或發展階段。擴展了音樂。 片段中的屬七和弦可能會進展到其他和弦,例如受阻的進行(受阻的節奏),或該和聲模式的變形進行。 相反,浪漫主義作曲家對從屬功能的偏愛與古典主義對屬的偏愛形成了新的平衡。

結論

屬七和弦的表現形式非常多樣。 在實際的音樂創作和音樂作品中,屬七和弦的出現可能比上述更為復雜,甚至可能發生異常變化,經常出現走調或轉調現象,尤其是在一些擴展中。 在更多性愛音樂作品中尤其如此。 當我們讀到這些作品的樂譜時,我們不應該因為其中充滿了臨時的痕跡而感到無助。 我們應該認真分析和研究這些臨時標記的由來、用途及其方式和聲調要求。 當我們找到他們的目的地時,這些臨時標記的調性就會一目了然。

需要強調的是,屬七和弦進展到主和弦并不斷轉移變換時,必須注意兩個關鍵問題:把握結構(小七和弦)和看解決辦法(小七和弦)。和小三和弦)。 抓結構是為建立調性提供基礎,看解是為建立調性提供基礎。 當屬七和弦沒有進展到其所屬的主和弦時,catch結構仍然可以準確地確定其所屬的調。 當屬七和弦以旋律形式出現時,我們還需要剔除外音,去偽存真,留下屬七和弦的本來面目,并按照和弦的調性建立和弦的調性。多于。

總之,分析調性的方法有很多,如特征音程分析、減七和弦分析、增六和弦分析、抑揚頓挫分析、臨時記號分析、風格分析、曲式分析等。 分析方法等(請參考馬東風《交響曲》1993年第2期《聲調分析方法研究》)。 但使用最廣泛的方法仍然是占主導地位的七和弦分析方法。 我們通過多年的教學實踐證明,這種分析方法對于多聲部音樂的音調分析是高度準確和科學的。 它是一種有效且易于理解和接受的教學方法。 它是音樂創作的重要工具和研究音樂作品的重要手段之一。

參考:

[1] (Su) I. Siposobin 等人。 和諧教程[M]. 北京:人民音樂出版社。 1998.

[2]人民音樂出版社編著《民族風格與現代和聲技法》[C]。 北京:人民音樂出版社。 1996年。

[3]桑通和聲教程[M]. 上海:上海音樂出版社。 2001年。

[4]范祖印和聲寫作教程[M]. 北京:中國人民大學出版社,1999。

[5] 桑同半音化的歷史沿革[M]. 上海:上海音樂出版社。 2004年。

[6]馬東風聲調分析方法研究[J]. 西安:西安音樂學院學報。 1993.2

[7]王安國現代和聲與中國作品研究[M]. 北京:中國文學藝術界聯合會出版公司。 1989年。

作者簡介:馬東風,男,1958年出生,徐州師范大學音樂學院院長、教授。

視頻簡介

本文對屬七和弦在調性分析中的重要作用進行理論上的探討,其宗旨是為音樂分析提供重要的理論依據與可行的分析方...

- 上一篇: 日本魚鉤的種類及魚鉤特點及特點,趕緊收藏!

- 下一篇: 碳素魚竿 中國最大的釣具生產商,你知道幾個?

猜你喜歡

- 2023-11-09 碳素魚竿 中國最大的釣具生產商,你知道幾個?

- 2023-11-09 日本魚鉤的種類及魚鉤特點及特點,趕緊收藏!

- 2023-11-09 加拿大的“巨無霸”金魚是怎么來的呢?

- 2023-11-09 (釣魚學堂)魚鉤的結構及魚鉤結構圖方法!

- 2023-11-09 發現自然、分享漁悅,文章更加有“情懷”

- 2023-11-09 (漲知識)魚竿與其他竿的區別,你知道多少?

- 2023-11-09 繡花脊熟若蟹 這些海洋中最毒的生物,你都見過嗎?

- 2023-11-09 別為了避小魚餌棄用葷餌,不要理會!

- 2023-11-09 碳素魚竿 輕便耐用但手感并不是特別好,因為它們太重了